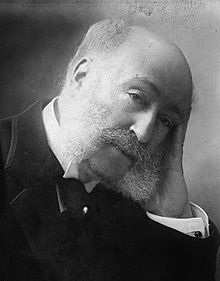

Arthur Meyer

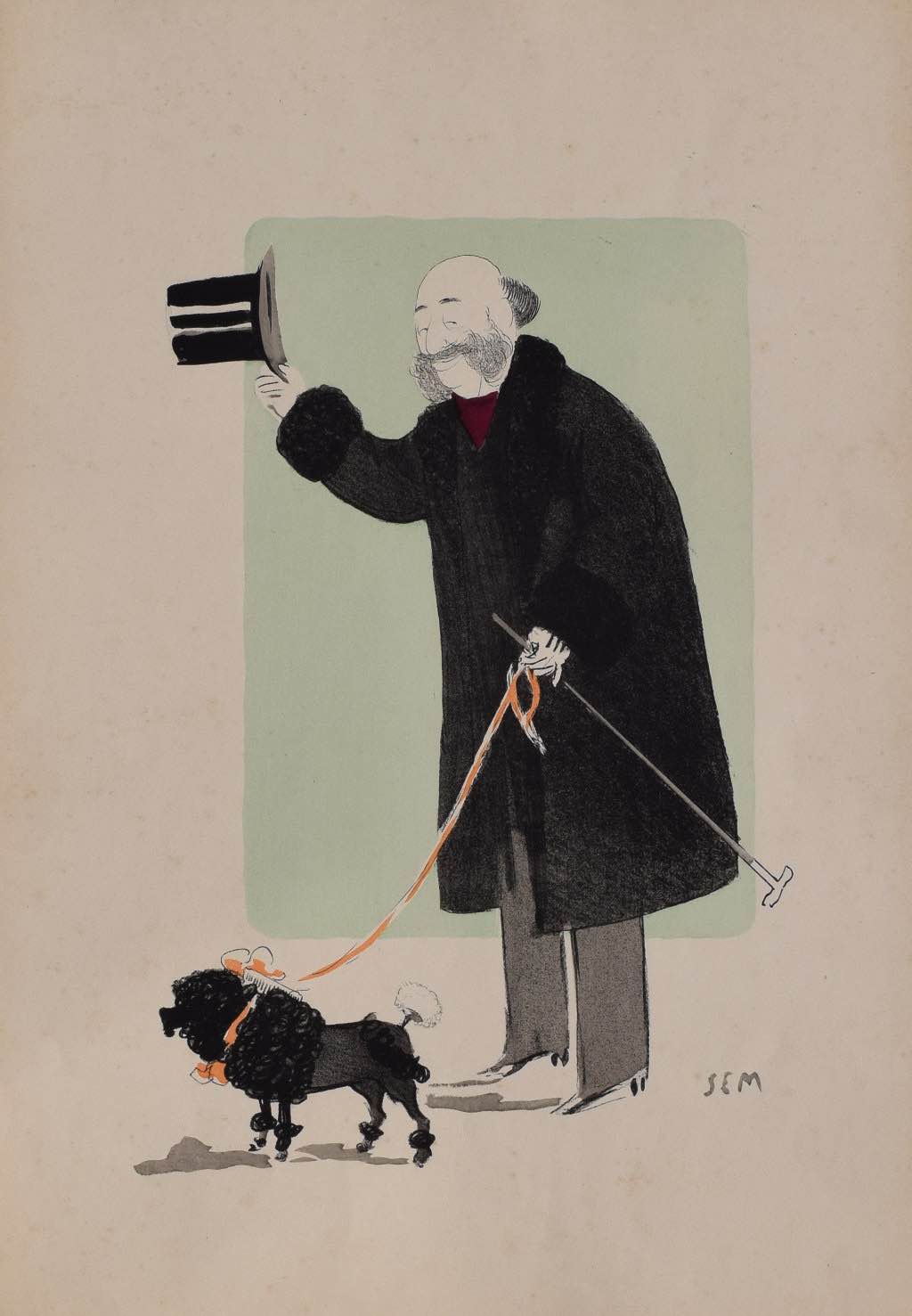

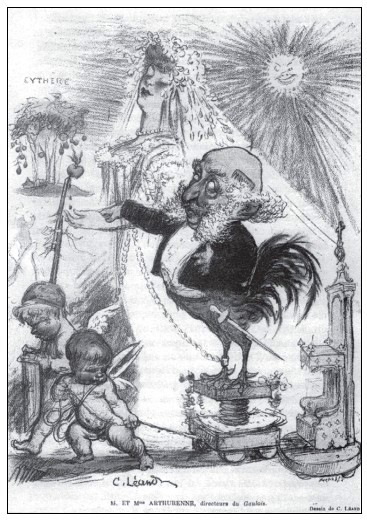

Arthur Meyer en 1880 Caricature d'Arthur Meyer par Sem

ARTHUR MEYER (1844 – 1924)

UN PATRON DE PRESSE ORIGINAL

Juif alsacien émigré à Paris, bachelier en 1860 au lycée Condorcet (Bonaparte à l’époque), Arthur Meyer est clerc de notaire chez Maître Chain (maire du 9e) et protégé par Blanche d’Antigny, une « actrice » dont il devient le secrétaire et sans doute un peu plus. Il rencontre là le Tout-Paris du second empire et est bien décidé à se faire une place dans le journalisme.

Il entame d’abord une carrière de chroniqueur mondain dans plusieurs journaux (dont le « Petit Journal »), puis devient patron du « Gaulois » avec Edmond Tarbé. Le siège de ce journal se trouvait 16, rue de la Grange Batelière et 9 Boulevard des Italiens.

« La veille du jour où je devais signer, je réunis à dîner Emile de Girardin, le Général Fleury, le comte de Camondo, le marquis de la Valette ; il s’accordèrent à me conseiller de hâter la négociation projetée et gravement on but à la prospérité du "Gaulois" ».

Nous sommes en 1880, le journal devient républicain et, de ce fait, Arthur Meyer le quitte, lui étant très bonapartiste (il a même assisté en janvier 1873 aux obsèques de Napoléon III en Angleterre), puis monarchiste. Il reprend cependant la direction du « Gaulois » en 1882 avec la devise : « Je chante clair ».

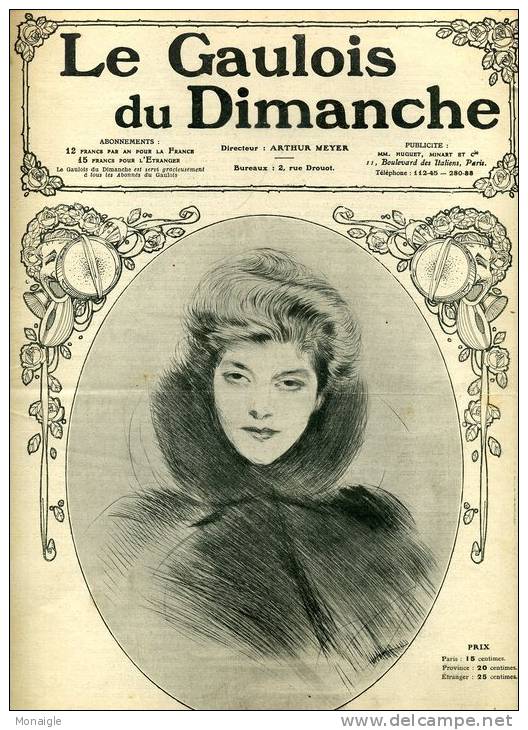

Les rubriques « Mondanités », « Ambassades », « Mariages », « Déplacements et Villégiatures », « Nécrologie »… ont beaucoup de succès et en 1883, un supplément illustré « Le Gaulois du Dimanche » paraît, avec un thème. Par exemple, « le Thé » ou « Sarah Bernhardt »…

Une du Gaulois du Dimanche Arthur Meyer à son bureau en 1914

Ses idées royalistes l’entraînent aux côtés de la duchesse d’Uzès dans l’aventure du Général Boulanger : il faut faire tomber la République par un coup d’État et restaurer la Monarchie. Le fiasco final ne l’empêche pas de rester monarchiste et son journal suit, bien entendu, cette orientation politique.

L’autre grand investissement d’Arthur Meyer pendant ces années c’est la création du Musée Grévin. Un musée représentant des personnages éminents de l’actualité, le caricaturiste Alfred Grévin est chargé de la fabrication des mannequins de cire et Arthur Meyer en est fondateur et principal actionnaire. Le local du 10, boulevard Montmartre est parfait, à la place du café de Mulhouse donnant sur le passage Jouffroy et les boulevards. Le succès est immédiat.

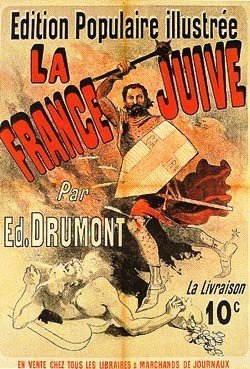

L’originalité d’Arthur Meyer tient au fait que juif, il ne s’est jamais senti à son aise dans sa communauté, même s’il se bat en duel avec Édouard Drumont virulent antisémite. Il disait : « Les antisémites ne me trouveront jamais antisémite, parce que je ne crierait pas avec eux "À bas les juifs" et les juifs me considèreront toujours comme antisémite parce que j’ai abandonné la religion où le hasard m’a fait naître ». En 1901, il se convertit au catholicisme en étant finalement rejeté par tous.

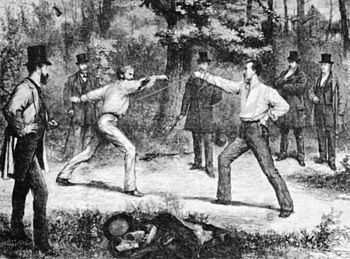

La France Juive de Drumont Caricature de DrumonT par Léandre

Le duel Meyer-Drumont au bois de Boulogne

Au moment de l’affaire, il est antidreyfusard. En 1895 il écrit dans son journal : « Les juifs ne sont pas responsables du crime du Capitaine Dreyfus » et à partir du moment où Zola s’implique (1897), il dit : « On ne sacrifie pas l’Armée à Zola » et, plus tard, « C’est le dreyfusisme qui en couvant le pacifisme a créé l’antipatriotisme et l’antimilitarisme en enseignant l’indiscipline et le mépris des officiers ». Mais ses articles n’empêchent pas l’Action Française de l’attaquer violemment en l’appelant Arthur Judas Meyer !

Sa vie privée de célibataire est caractéristique des habitudes de cette fin de siècle : de nombreuses maîtresses, comme Liane de Pougy ou Cécile Sorel. Coup de tonnerre, à 60 ans, il épouse Marguerite de Turenne âgée de 22 ans ! S’il est amoureux, la famille de la mariée y voit essentiellement des avantages financiers. Deux petites filles naissent à leur domicile de la rue Drouot : Jacquette en 1906 et Françoise en 1908.

Caricature du mariage d'Arthur Meyer par Léandre

Mais le mariage ne tient pas et, après une séparation effective en 1919, le divorce est prononcé en 1922 : « Quand j’ai épousé ma femme pour sauver une grande et noble famille de la misère, Paris me lapidait sous le mépris. Depuis que je suis déshonoré par son abandon, Paris me couronne de son respect et de sa chaleureuse sympathie. Je finirai ma longue carrière, tardivement honoré pour avoir été trompé ! ».

Pendant la guerre de 14, Arthur Meyer s’était rapproché des idées républicaines et les articles du « Gaulois » soutenaient ardemment l’effort de guerre. Meyer a même contribué à la création du Cercle Interallié et les articles du « Gaulois » n’ont jamais été censurés.

A la fin de sa vie, les difficultés financières lui font céder ses actions du journal à François Coty, l’un des fondateurs du « Figaro » et au moment de sa mort, en 1924, « Figaro » et « Le Gaulois » fusionnent et ce n’est qu’en 1930 que « Figaro » cessera de mentionner « Le Gaulois » dans son titre.

Les obsèques d’Arthur Meyer eurent lieu à Notre-Dame-de-Lorette et il est inhumé au Père-Lachaise.

Un homme exceptionnel au destin hors du commun : juif antisémite, antidreyfusard, devenu catholique et républicain, après avoir été bonapartiste et monarchiste !

Françoise ROBERT

Sources : Odette Carasso (petite-fille d’Arthur Meyer) : « Arthur Meyer, directeur du Gaulois » - Editions Imago

Catégorie : - Articles-Personnages

Page lue 9880 fois