Jacques Decour

© Pierre Favre - 2018 © 9e Histoire - 2018

De Daniel Decourdemanche À Jacques Decour (1910-1942)

Buste de Jacques Decour dans la galerie du lycée Decour.

Avec son mètre quatre-vingts, on l’apercevait de loin Daniel Decourdemanche lorsqu’il franchissait la grande porte du lycée, celle sur l’avenue Trudaine qui, selon le règlement, était réservée aux enseignants, membres de la direction et de l’administration. Petites et grandes classes, elles, pénétraient par les côtés, par les rues Bochart de Saron et d’Anvers. Cette dernière, juste à la sortie de la station de métro Anvers, longeait le bâtiment parallèle au square. Là, jusqu’en 1867, à la place de l’immense quadrilatère aux murs sombres, s’étendaient les abattoirs de la capitale, édifiés sous Napoléon Ier.

C’était à cet emplacement que se situait alors le lycée Rollin (devenu Jacques Decour à la Libération), du nom de Charles Rollin, grand réformateur de l’enseignement en son temps, entre l’avenue Trudaine et le boulevard Rochechouart, juste en dessous de la butte Montmartre et de son Sacré-Cœur.

À l’époque, près de deux mille élèves et un peu moins de cent cinquante professeurs - nos maîtres, disait-on à l’époque- remplissaient les lieux. Parmi eux se dressait, avec sa silhouette svelte, le grand DD : Il était le plus jeune de tous les professeurs de Rollin et même de toute l’université parisienne. Souvent, il arrivait à bicyclette, la sacoche lourdement chargée. En ces temps d’exception (avant-guerre puis occupation) la bicyclette était un peu reine.

Il est vrai qu’à bicyclette, on voit bien mieux les choses, même quand fleurissent les lettres gothiques sur tous les panneaux indicatifs destinés aux troupes vert-de-gris. Sous les couleurs de l’envahisseur, l’ex-« professeur d’échange » à Magdebourg, quelques années auparavant, n’était évidemment pas dépaysé. Il saura utiliser sa connaissance de la langue allemande sans jamais oublier son devoir professoral et sa nature d’homme capable de tenir compte des exigences du moment.

Et c’est étonnant ce qu’il va proposer à ses élèves, à chaque classe, selon leur âge. Car ses six classes de Rollin vont de la sixième à la terminale, cinquième exceptée. Pour chaque niveau, rien ne lui fait défaut. Notes multiples et textes, ouvrages divers, reproductions de tableaux, cartes postales, affiches, journaux, réclames …. rien ne lui manque !

Le Lycée Jacques Decour vu depuis Montmartre.

À son arrivée au lycée, en 1937, n’a-t-il pas commandé à l’intendant un total de dix-sept périodiques allant alors de L’Œuvre à l’Humanité, du Figaro à l’Auto-journal, du Canard enchaîné à l’Action Française, de Juin Partout à l’Illustration ? Et déjà, presque dix ans auparavant, ne conseillait-il pas à ses élèves allemands, à peine moins âgés que lui, de suivre les conseils de leur professeur d’histoire dont la manière lui paraissait « propre à rompre la cloison qui sépare, dans beaucoup d’esprits, l’histoire du passé de celle qui se crée sous nos yeux. »

Sa sœur, Denise, n’a pas tari d’éloges sur lui. Elle était bien la seule dans la famille. On lui doit la sauvegarde de nombre de souvenirs. C’est grâce à eux que survit Daniel Decourdemanche. « Il apprit à lire à quatre ans avec une facilité déconcertante… À dix ans, le garçon, seul, se construisit un poste à galène en suivant les indications d’un journal…C’était un être ardent, passionné, qui ne faisait rien avec mesure. Quand il s’enthousiasmait pour un film, il allait le voir tous les jours d’une semaine entière, ce fut le cas pour Metropolis.

Ainsi l’homme fait son chemin. Fin 1929, il n’a pas vingt ans qu’il s’émancipe déjà en se mariant, civilement ! Contre l’avis familial. Sa jeune épouse connue depuis ses treize ans, est la fille de son ancien professeur de lettres du lycée Pasteur de Neuilly, Jacqueline Bailly. Elle ne lui donnera leur unique enfant, Brigitte, que trois ans plus tard. Mais du jour au lendemain, Daniel Decourdemanche s’est totalement libéré et va pouvoir devenir Jacques Decour.

Il lâche le droit, jusqu’alors imposé et plonge dans cette langue allemande qu’il maîtrise en un rien de temps. Plus jeune agrégé de France à vingt-deux ans ! Et le voici qui vient expérimenter ses débuts de professorat pendant six mois à Magdebourg, du nom d’«une petite ville prussienne qui sonne comme un calembour » écrira sa sœur qui nous vaudra encore ce petit portrait : « un grand garçon mince, une petite tête, des gestes mesurés, un léger plissement des yeux et des lèvres trahissant seules l’esprit caustique qui l’habitait. »

Cet esprit pas sérieux qui, dès ses dix-sept ans, écrit Le Sage et le Caporal, un récit qui, à la façon d’un biopic d’antan, résume un peu le tracé de ses fugues adolescentes. Mais comment laisser entrevoir l’étonnant personnage qui allait se dresser à l’horizon ? Le surprenant rédacteur de notules hétéroclites bonnes pour la NRF de Paulhan, son fameux interlocuteur des années trente, pouvait-il donner à penser qu’un haut exégète de Goethe et en même temps Stendhalien s’esquissait en lui ? En même temps que se dessinait le parcours d’un combat implacable pour la liberté d’expression ? Lequel allait finir par être sauvagement abattu, à trente-deux ans, au pied d’un poteau au Mont-Valérien.

Le Jacques Decour qui va signer Daniel sa dernière lettre à ses parents au petit matin (6 h 45) du 30 mai 1942, nous dit tout de sa personnalité. Son extrême attention aux choses de la vie si finement observées et décrites, si nécessaires à sauvegarder. La qualité du terreau, et celle d’une simple feuille, ne lui est pas inconnue. Ni celle du moindre souvenir, du détail d’un repas, d’une lecture, d’une amitié, d’un geste… Sans oublier les choses essentielles, comme « les milliers de soldats de tous les pays qui meurent chaque jour » et également « la dernière scène d’Egmont » et « l’ami pour qui j’ai traduit Goethe sans trahir ».

Tout ne se déroula pas comme on aurait pu l’imaginer. On peut surtout dire que son enseignement exercé successivement à Reims, à Tours et à Paris (à partir de 1937), s’est avéré tout autre. Son apprentissage, en Allemagne, auprès d’élèves à peine moins âgés que lui, révèle une rare perspicacité, pas seulement quant à sa perception du nazisme et de l’antisémitisme qui en découle. Pour lui, c’est aussi une rare expérience en partant par exemple, de ses préceptes premiers : « Les punitions sont inutiles… Au professeur d’être intéressant ! »

Quand en octobre 1938, la France et la Grande-Bretagne signent les accords de Munich et que l’Allemagne d’Hitler occupe les territoires des Sudètes et la Tchécoslovaquie, la défaite de l’esprit de résistance gagne le cœur de certains. Cette lâche reculade rend Decour malade et l’homme se confie secrètement, écrivant un message de désespoir et d’amour, digne de l’Appel au Monde de Chaplin dans Le Dictateur. « Chacun, clame Decour, n’aura pas nécessairement la mort qui lui ressemble, car les forts sont ceux qui ont aimé l’amour avant toutes choses »[1].

La guerre advenue, celle-ci qui le mobilise comme soldat de seconde classe, le fait néanmoins devenir chauffeur d’un général (De Lattre de Tassigny) qui va s’étonner de le voir lire Goethe en allemand ! Vite redevenu civil, le voici à la rentrée scolaire d’octobre 1940, retrouvant le chemin du lycée Rollin où, pas davantage que précédemment, il ne va parler en classe de politique. Ses cours comblent ses élèves, petits et grands. Lui seul va se réserver quelques exercices particuliers. Quelques devoirs du citoyen en sorte de récréation… retrouvant sa bicyclette, il sillonne la grande ville d’une rive à l’autre, d’un square à un petit café, voire d’une brasserie à un passage particulier.

La nuit venue, y aurait-il dédoublement de personnalité dans le jeu de ce Daniel Decourdemanche avec celui d’un Jacques Decour nouveau? Pourquoi s’étonner… Enfant, n’est-il pas entré en rébellion contre une mère tyrannique, et adolescent ne s’est-il pas libéré de l’intense pression paternelle préférant à tout avenir argenté, le seul choix d’une vie à son goût.

Son père s’empressant de le renier, le voici donc au cœur des événements, entré dans un combat nouveau forcément clandestin, mais muni de son arme préférée, à savoir l’écriture. Et le voilà parti, le soir, sa sacoche remplie de tracts pré-signés de sa propre main dans la langue étrangère qui lui est si chère, destinés aux permissionnaires de la Wehrmacht, grimpant la butte Montmartre et s’en allant du côté de la Tour Eiffel, du Champs-de-Mars…Là où des véhicules stationnent.

Le lendemain matin, la bicyclette de Decourdemanche, alias Decour, réapparaissait aux alentours du lycée Rollin et longeait ses vieux murs où fleurissaient à la craie les slogans de l’époque, alliant si l’on peut dire, des « Vive de Gaulle » aux « Vive Doriot » ou « Bucard » (le chef des milices francistes nées le 6 février 1934). Autre image de l’époque : au bas du square d’Anvers, comment ne pas remarquer la petite boutique du « Père Coco », gueule cassée de 14 proposant aux gamins de passage, réglisses et cette « sucrerie d’antan » appelée « Roudoudou » !

On pouvait voir alors apparaître, rue Bochart de Saron à la hauteur de la rue Jean-Baptiste Say, deux « hirondelles » à bicyclette, pèlerines au vent, débouchant du petit poste de police installé alors au lycée… Il faut dire qu’avant l’ouverture des portes de l’établissement, tous les gamins de Paris ne manquaient pas de jouer en pleine rue non pas au foot mais à « la balle au pied » …

Et Daniel Decourdemanche de reprendre ses cours, toujours si personnels, si particuliers. « Plein d’entrain » précisera un inspecteur, où il n’y avait ni maître ni élèves, mais une classe partageuse et vibrante qu’un futur Prix Apollinaire (en 1946), le poète arménien Rouben Melik, louera pour avoir su lui donner « le goût du langage, la sonorité et la musicalité de la langue », tant allemande que française. Et Rouben Melik de découvrir Henri Heine et de s’inspirer de sa Lorelei dont les nazis tentèrent d’effacer l’existence, dès 1933, dans Philisterburg, parce que son auteur était juif !

Jacques Decour, allait révéler à son tour le jeune Jean-Louis d’Housselles dans Les lettres Françaises de la Libération (le 23 septembre) : « …nous faisait tout découvrir, agrémentant ses informations de merveilleux commentaires et documents sur Dürer, comme sur Cranach, Holbein, sans oublier les mélodies de Schubert, de Schumann, comme les grands airs de Wagner, les romances populaires comme les tragédies de Goethe, de Schiller… Et la musique, on l’entendait ! N’emportait-il pas avec lui son gramophone ? »

Ce choix d’un enseignement aussi libre et ouvert, ne vient-il pas de sa propre expérience qui, gamin, lui fait rejeter l’éducation religieuse de Sainte-Croix, l’institution réputée de Neuilly où étudièrent avant son passage d’une semaine, des esprits aussi différents qu’Aragon, Sacha Guitry, Montherlant…Le port de l’uniforme, la casquette obligatoire de velours bleu… Non ! Très peu pour lui !

Et de conduire ses parents en 1922 au lycée Pasteur de Neuilly, alors le plus moderne de la capitale. Plus tard en 1930, que fait le futur enseignant projeté au cœur de l’Allemagne ? Il ne se contente pas des heures d’échanges linguistiques avec les grands adolescents de ce pays. C’est un observateur aigu de la vie de tous les jours. Il peut se promener d’un quartier à l’autre et fait son choix : « celui que je préfère n’est pas crapuleux comme le dirait peut-être un professeur du lycée, il est seulement populaire. Les gens qui l’habitent ne sont ni beaux ni propres. Ils ne sont guère plus vertueux ou plus naturels que ceux du centre… » Et le voilà « se rendant au café converser avec des jeunes gens, passant en revue l’actualité la plus large évoquant le clown Grock ou leur champion de natation Rademacher »[2].

La natation ! A Tours, enseignant au lycée Descartes en 1936, il se plaint de l’absence de piscine…Il venait d’entrer au Parti communiste et à ses camarades, allait parler de Paul-Louis Courier et de Gracchus Babeuf, opposants lors de la Révolution française pour l’un et de la Restauration pour l’autre, sans oublier d’animer un embryon de maison de la culture et de créer Ciné-liberté. L’année suivante, à Paris, le journaliste qui sommeille en lui allait être vite comblé par Aragon qui lui offre la rédaction en chef de la revue de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires créée sous l’égide de Romain Rolland. Avec lui, Commune, rappellera, fin 1938, ce que toute culture intellectuelle et artistique doit à l’humanisme allemand. Brecht et Kurt Weil notamment en témoigneront.

Mais l’agression nazie survient, la guerre, la défaite, l’occupation arrivent. Sous celle-ci, le régime de Vichy devançant même les mesures du Reich, pleuvent soudain les premières mesures antifrançaises, antisémites, anti franc-maçonnes et anti-universitaires ! Réaction immédiate. Un trio se constitue à la Sorbonne, avec en tête l’idée d’un journal de combat, clandestin. Ils sont trois à se mettre à l’œuvre, aidés de leurs compagnes, à publier dès novembre 1940 le premier numéro de L’Université Libre. Jacques Decour, Georges Politzer et Jacques Solomon (un littéraire, un philosophe, un physicien) en sont les responsables, auteurs forcément anonymes.

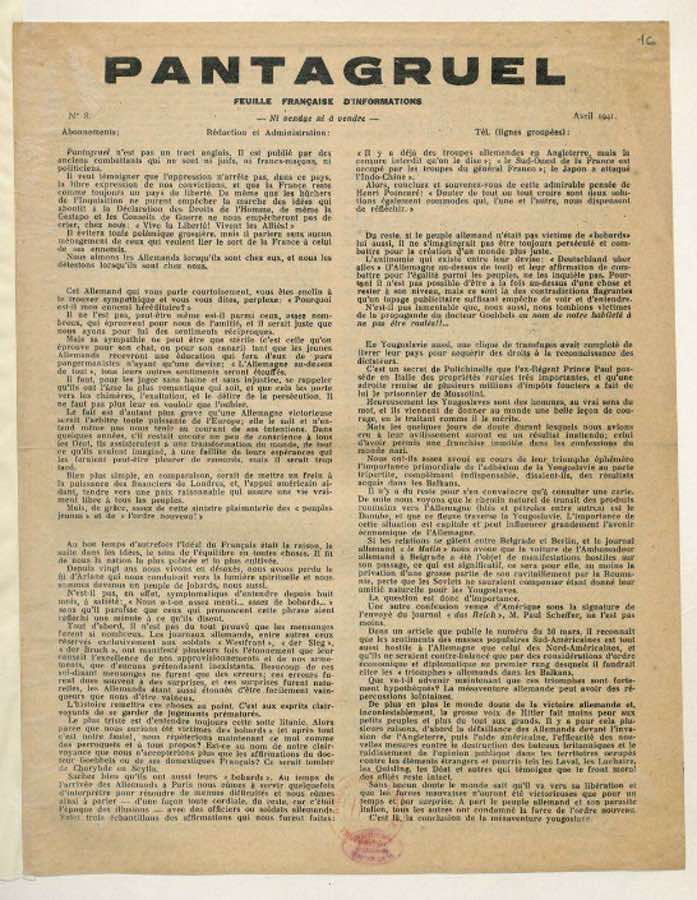

Revue Pantagruel 1941 - Plaque commémorative de Raymond Deiss 5, rue Rouget de l'Isle Paris 1er.

Tous trois communistes « orthodoxes insoumis » comme ils seront définis par l’historienne des Éditions de Minuit, Anne Simonin. De cette toute première révolte universitaire contre la mise sous tutelle de la Sorbonne va naître le moteur salutaire de la résistance intellectuelle à venir. Premier cri de la liberté imprimé noir sur blanc. Certes on est déjà au mois d’octobre, l’appel d’une autre prise de conscience, celle de Raymond Deiss, sous le titre insolent de Pantagruel, mais ce n’était là que l’œuvre trop vite avortée, d’un seul homme, un imprimeur. L’Université Libre, pour sa part, allait se développer et mener son combat jusqu’aux derniers jours de l’Occupation. Simultanément, le tenace trio allait s’atteler à une autre tâche, à savoir celle de La Pensée Libre, prenant le relais de La Pensée de Paul Langevin, dont le premier numéro allait paraître en février 1941 et qui pour le second numéro de cette revue de près de cent pages, allait accueillir la toute première œuvre d’un inconnu, un certain Vercors.

Dans le même temps, depuis décembre 1940 et jusqu’au dernier numéro en mars sortent les cinq numéros de Résistance, la voix du réseau du Musée de l’Homme qui allait être décapité, et que rédigeait en partie aux côtés de Pierre Brossolette, le patron de la NRF, Jean Paulhan.

Paulhan-Decour : Les deux hommes se sont rencontrés par hasard, fin août, début septembre 1940. Paulhan vient de céder sa place à Drieu la Rochelle… Rue de Vaugirard, il hèle Jacques Decour, à bicyclette. Les deux hommes s’étaient perdus de vue depuis les événements, échangent quelques mots, plutôt désappointés… De ces retrouvailles un peu hésitantes, n’en ont pas moins suivis des rapports plus constructifs d’où allait naître, avec l’aide d’Aragon, remontant alors de la zone sud, à l’été 1941, le projet des Lettres Françaises, c'est-à-dire du journal du Comité National des Écrivains (C.N.E) naissant.

Ainsi s’inscrit le combat naissant de la résistance intellectuelle face à l’oppression. À une poignée d’hommes, on doit les premières manifestations de cette bataille du livre qui se signalait d’abord par de petites feuilles imprimées, avant de passer à plus consistant. À un trio d’amis, on doit particulièrement sa manifestation, quoique longtemps ignorée, la plus historique. Le plus jeune d’entre eux (Jacques Decour) semble bien en avoir été le pivot essentiel.

Il est arrêté en même temps que ses deux compagnons dans une vaste opération de la police de Paris, dirigée par Vichy, œuvrant pour l’Allemagne. Une opération qui aboutit au mois de février 1942 à l’arrestation de cent seize militants communistes, vite transférés en tant que terroristes à la Gestapo, et dont le tiers va être fusillé en tant qu’otages au Mont Valérien. Parmi eux, entre Politzer et Solomon, Decour tombera le 30 mai.

Un matin où entre 6 heures et 8 heures, il écrira ses derniers mots à ses parents et à sa fille, simplement pour leur dire : « Je ne pense pas que ma mort soit une catastrophe, songez qu’en ce moment, des milliers de soldats de tous les pays meurent chaque jour… » Ou encore « Je me considère comme une feuille qui tombe de l’arbre pour faire du terreau. La qualité du terreau dépendra de la feuille. Je veux parler de la jeunesse française en qui je mets tout mon espoir ».

Juste à la fin, il ajoutera : « Il est 8 h 00. Il est temps de partir » et signera : « Votre Daniel ».

Pierre FAVRE

[1] Extrait du récit Philistebourg (Gallimard) par Daniel Decourdemanche (1932).

[2] Six mois au pays de Hitler. Journal d’un jeune professeur de français en Prusse, dans Les Annales politiques et littéraires (1932)

Cet article a été publié dans le Bulletin XV - 2017 de l'association 9ème Histoire. L'iconographie a ici été enrichie.

© Pierre Favre - 2018 © 9e Histoire - 2018

Dernière modification : 12/08/2018 • 15:16

Catégorie : - Articles-Personnages

Page lue 9822 fois