Le Boulevard au XIXe

© A. Boutillon 2008 © 9e Histoire 2008 - 2014

CAFÉS ET RESTAURANTS DU BOULEVARD

AU XIXe SIÈCLE

Le mot boulevard vient du néerlandais bolwerc, qui désignait un rempart (1). Le Boulevard, ou le Cours, comme on disait alors, est une création de Louis XIV lorsque, décidant de faire de Paris une ville ouverte, il ordonne, à partir de 1672, la démolition de l’enceinte. De la Bastille à la Madeleine est) ainsi aménagée une longue promenade plantée d’arbres, où l’on peut louer des chaises pour profiter des premiers rayons de soleil, et qui marquera encore longtemps la limite septentrionale de Paris. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le Boulevard restera très campagnard, seulement bordé de quelques hôtels particuliers. Le Directoire en fera la promenade à la mode, où apparaîtront progressivement boutiques et lieux de divertissement. Entre temps, chacune de ses différentes sections a reçu un nom, qui sera souvent changé au fil du temps et des événements.

Entre la Madeleine et la rue de la Chaussée d’Antin subsistera longtemps, en contrebas du boulevard, la rue Basse-du-Rempart, correspondant au fossé de la vieille enceinte. Cette rue n’a jamais eu qu’un seul côté, le côté nord : au sud, c’est le trottoir des boulevards qui la longe. Elle ne disparaîtra complètement qu’en 1902.

Au XIXe siècle, la partie la plus élégante de cette succession de boulevards, c’est le boulevard des Italiens, que ses aficionados appellent simplement le Boulevard. Dans la journée, les promeneurs se pressent sur son côté nord, le côté du soleil, celui qui, plus tard, bordera l’actuel neuvième arrondissement… Surnommé le petit Coblenz sous le Consulat, en raison du grand nombre d’anciens émigrés qui le fréquentent, il sera rebaptisé, lors de la seconde émigration de Louis XVIII pendant les Cent-Jours, boulevard de Gand, ce qui engendrera les gandins, successeurs des incroyables des dernières années du siècle précédent et prédécesseurs des dandys de la Monarchie de Juillet. Le soir venu, cependant, l’animation est sur les deux bords et gagne le boulevard Montmartre.

Bien que plusieurs cafés et restaurants y aient vu le jour sous le Directoire et le Consulat, c’est sous la Monarchie de Juillet que ce coin de Paris connaîtra sa plus grande vogue. En effet, le quartier bénéficiera du déclin, amorcé en 1830 avec l’avènement de Louis-Philippe, du Palais-Royal ; celui-ci avait été, pendant une cinquantaine d’années, le centre des plaisirs parisiens, mais, assaini par le roi citoyen, il n’attirait plus les foules.

Nous commencerons notre flânerie sur le Boulevard à la rue de la Chaussée-d’Antin. A son coin avec le boulevard des Capucines se trouve encore l’ancien hôtel de Montmorency, qui ne sera démoli que sous le second Empire et à l’emplacement duquel s’installera le théâtre du Vaudeville, chassé de la place de la Bourse par le percement de la rue du 4-Septembre.

Le Café Foy

L’autre angle est occupé par le Café Foy (2), au rez-de-chaussée d’un immeuble construit à l’emplacement de la caserne des Gardes-françaises, démolie en 1792. En 1836, il est dirigé par un certain Nibaut, avant d’être repris, quelques années plus tard, par les frères Louis et Jules Bignon, qui en font un restaurant à la mode, parmi les meilleurs de l’époque.

En 1847, Jules en reste seul propriétaire quand son frère Louis va s’installer au Café Riche. Une dizaine d’années plus tard, l’un de ses clients sera Gioacchino Rossini, qui, habitant l’étage au-dessus, y descendra souvent en voisin.

En 1878, Bignon vend son restaurant à Paillard, déjà propriétaire du restaurant Maire, au coin du boulevard de Strasbourg, pour aller s’installer sur la toute nouvelle avenue de l’Opéra.

Le Café de Paris

Un peu plus loin, formant l’angle ouest de la rue Taitbout, se trouve le Café de Paris. Il a ouvert en juillet 1822, à grand renfort d’affiches publicitaires, au rez-de-chaussée de l’ancien hôtel de Brancas, devenu propriété de Lady Yarmouth, marquise de Hertford, dont le fils cadet est le célèbre dandy Lord Henry Seymour Conway. Ce rez-de-chaussée avait été loué au prince Demidoff, « ce podagre millionnaire, dont la goutte était moins incurable que l’ennui » (3), et dont le fils Anatole fut l’époux de la princesse Mathilde. Il y donnait des fêtes somptueuses auxquelles il assistait du fond de son fauteuil roulant, étant complètement impotent (4).

C’est donc dans les décors luxueux des anciens salons du boyard, qui ont conservé leurs boiseries et leurs plafonds élevés, que s’installe le nouveau restaurant. Les miroirs, les médaillons ornés d’amours, les banquettes à dossier de velours rouge, les fenêtres garnies de rideaux de mousseline, le tout éclairé par des lampes à huile et une profusion de candélabres, forment un cadre confortable et de bon goût. Derrière les hautes baies cintrées, d’où l’on a une vue plongeante sur le boulevard, se déroule le ballet bien orchestré des garçons stylés ; coiffés en toupet, ils portent des vestes courtes sur des pantalons à sous-pieds et des cravates blanches à plusieurs tours qui montent jusqu’aux oreilles.

Avec l’ancien chef de la duchesse de Berry officiant aux fourneaux, dont l’une des spécialités est le bœuf aux choux, le Café de Paris devient très vite le temple du bien-manger et le rendez-vous du Tout-Paris.

Le soir, c’est à partir de six heures que le Boulevard s’anime et que l’on voit arriver, sautant de leur cabriolet, ces jeunes fashionables, qu’on appellera tour à tour dandys, lions ou cocodès. Ils gravissent, d’un air de suprême élégance, les trois marches du perron. Les cheveux soigneusement roulés et arrondis en couronne, ils portent un habit noir aux manchettes retroussées laissant voir les fameux gants jaune paille.

Le Café de Paris, tout comme ses voisins, avait installé des tables et des chaises en terrasse où, l’été, on mangeait des glaces. En 1840, le préfet Delessert s’avisa de vouloir les supprimer, invoquant un vieux règlement. Mais, devant le tollé général, il dut battre en retraite, et les terrasses revinrent sur le Boulevard !

Au fil des années, la vogue du Café de Paris va décliner ; il semble qu’on n’y mange plus aussi bien et que sa clientèle est devenue plus vulgaire et moins regardante sur la qualité des mets et des vins. En 1856, au décès de Lady Yarmouth, c’est son fils aîné, Richard, quatrième marquis de Hertford, qui en devient propriétaire et, aux dires d’Edouard Fournier (4), ce sont ses prétentions excessives qui obligeront le Café de Paris à fermer ses portes (5).

Tortoni

A l’autre coin de la rue Taitbout, c’est Tortoni. Ouvert au début de l’Empire par un glacier italien qui avait été premier garçon chez Velloni, au pavillon de Hanovre, il devient très vite la coqueluche du Tout-Paris, qui, l’après-midi ou le soir après le théâtre, vient y déguster punches romains, sirops, bombes glacées et plombières.

Le café occupe le rez-de-chausée de l’immeuble, précédé d’un perron, le fameux perron de Tortoni, qui surplombe le trottoir où s’alignent des tables et des chaises en paille et où l’on s’attarde à bavarder : c’est « l’endroit où il faut être vu ». Le restaurant est au premier étage. On y déjeune à la fourchette, de mets que l’on choisit au buffet, garni de toutes sortes de viandes, volailles et poissons.

Eugène Guérard - 1856 - Devant chez Tortoni - © Musée Carnavalet AP. Martial graveur - Café Tortoni - 1877 - © BNF Gallica

Sous la Monarchie de Juillet, Tortoni est envahi par le monde des agioteurs, agents de change et courtiers, que l’on appelle la Petites Bourse et qui dérange fort les dandys, comme l’écrit Musset en 1837 : « Le Boulevard de Gand… ne commence guère à remuer qu’à midi. C’est alors qu’arrivent les dandys. Ils entrent à Tortoni par la porte de derrière, attendu que le perron est envahi par les barbares, c’est-à-dire les gens de la Bourse. Le monde dandy déjeune jusqu’à 2 h, à grand bruit, puis s’envole en bottes vernies ». C’est à cette même époque qu’une ordonnance préfectorale oblige Tortoni à réduire son perron, qui fait saillie sur le trottoir.

En 1854, les Mémoires de Bilboquet indiquent qu’on ne voit plus, au Café Tortoni, que fort peu d’élégants proprement dits ; c’est devenu un café à peu près comme tous les autres, qui n’a vraiment de caractère qu’à la saison des glaces, où celles-ci sont servies « jusque sur le trottoir, dans des cabs, des citadines et des cabriolets-milord ». Vers la fin du second Empire, les foules ne s’y pressent plus, quoiqu’on y déjeune toujours aussi convenablement. En fait, Tortoni n’est plus dans le vent ; seuls les gens distingués lui ont conservé leur faveur.

Tortoni n’est plus, depuis longtemps, propriétaire de Tortoni lorsque, en 1892, l’établissement est mis en vente. Mais il ne trouve pas d’acquéreur. En fait, le Boulevard n’est plus à la mode: la vie mondaine a commencé à émigrer vers les Champs-Elysées et Tortoni sera bientôt remplacé par un magasin de chaussures (6).

Le Café Hardy

Au coin de la rue d’Artois (elle ne deviendra rue Laffitte qu’en 1830), dans l’ancien hôtel de Choiseul-Stainville, un certain Hardy et sa femme avaient installé un restaurant où l’on pouvait, en 1804, manger les meilleurs rognons et les meilleures côtelettes de Paris. Mais la carte comportait bien d’autres mets succulents et recherchés : membres de volaille en papillotes savantes, andouilles farcies aux truffes, champignons en coquilles…

Les déjeuners à la fourchette de Hardy étaient réputés : les Hardy avaient fait construire, dans le plus grand de leurs salons, une splendide cheminée en marbre blanc, dans laquelle un énorme gril d’argent était tenu en permanence sur des charbons incandescents ; c’est là que M. Hardy faisait griller, en les piquant au bout d’une longue fourchette, les mets que les clients choisissaient parmi ceux exposés sur le buffet.

Le Café Hardy a connu sa plus grande vogue sous la Restauration. La jeunesse dorée allait y boire la tisane de champagne frappée de glace, qui était, semble-t-il, meilleure ici que dans n’importe quel autre établissement.

En 1836, les Hardy vendent leur restaurant aux frères Hamel, qui sont déjà propriétaires du fameux Café de Chartres, au Palais-Royal. Ils ne le garderont pas longtemps, puisque, deux ans plus tard, le café Hardy fermera ses portes pour cause de démolition de l’hôtel qui l’abritait. A la place, sera construit un immeuble neuf, dans le style néo-renaissance en vogue dans ces années-là, où s’installera un nouveau restaurant, qui passera à la postérité sous le nom de Maison Dorée.

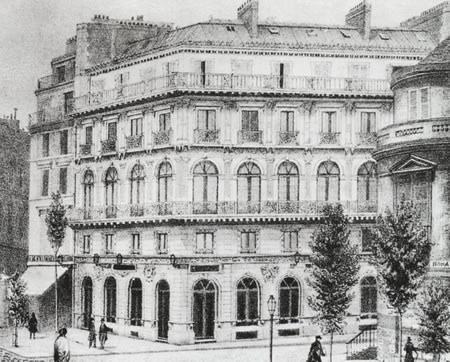

La Maison Dorée

« Une maison en or avec quelques ornements en pierre ». C’est ainsi qu’un journaliste de l’époque décrit l’immeuble qui a remplacé l’hôtel de Choiseul-Stainville. Et c’est pour cette raison que le public parisien, toujours prompt à user de sobriquets, rebaptisera Maison d’Or ou Maison Dorée le nouveau restaurant, propriété de Louis Verdier et de ses deux fils, qui ouvre là le 24 juin 1841, rejetant aux oubliettes son nom officiel, beaucoup plus terne, reconnaissons-le, de Restaurant de la Cité.

Très vite, le Tout-Paris des arts et des lettres, les têtes couronnées… et la grande bicherie se presseront dans le grand salon laqué et dans les seize petits cabinets particuliers. Vers minuit, c’est l’invasion des lorettes, descendues de la place Saint-Georges ; ces dames sont particulièrement friandes de coco aristocratique, autrement dit de champagne.

Sous le second Empire, c’est « un des excellents restaurants de Paris, où l’on déjeune beaucoup, où l’on dîne énormément, où l’on soupe encore plus », spécialement les nuits de bal à l’Opéra. La bouillabaisse y est réputée, de même que la timbale d’écrevisses à la Nantua, inventée par le chef, Casimir Moisson. Quant à sa cave à deux étages, c’est une des meilleures de Paris.

En 1889, la Maison Dorée est devenue un monument historique, que les étrangers visitent au même titre que le Panthéon.

Mais les temps et les goûts changent, les traditions se perdent et la clientèle se raréfie à partir de 1895. La Maison Dorée fermera ses portes en 1902, remplacée par une brasserie bon marché, la Taverne Laffitte, transformée à son tour, en 1909, en bureau de poste.

L’immeuble construit par Lemaire, un ancien tapissier devenu architecte, et qui a abrité pendant soixante ans l’un des restaurants les plus huppés de Paris, est le seul rescapé de cette époque glorieuse du Boulevard (7).

Le Café Riche

Installé dans l’ancien hôtel du marquis de La Borde, au coin ouest de la rue Le Peletier, le Café Riche date de la même époque que le Café Hardy et, comme lui, connaîtra des heures de gloire. On se demande toutefois si l’on y mangeait si bien, en 1804, à en croire ce jeu de mots attribué à Cambacérès: « Il faut être bien riche pour dîner chez Hardy et bien hardi pour dîner chez Riche ».

Louis Bignon, on l’a vu, le reprend en 1847, mais il ne semble pas lui avoir donné tout de suite l’impulsion nécessaire pour en faire un grand restaurant. En effet, on pouvait lire, en 1954, dans les Mémoires de Bilboquet, que c’était devenu « un Café Anglais économique où l’on conduit les amis auxquels on ne tient pas ». Dans les années qui suivront, Bignon fera rénover son établissement et refaire à neuf les cuisines, de sorte qu’en 1867 il est cité comme un des plus beaux restaurants de Paris, avec son magnifique escalier en marbre, ses luxueux salons particuliers aux panneaux d’onyx, ses tapis d’Aubusson et ses bronzes de Barbedienne.

Après Bignon, le Café Riche aura différents propriétaires. En 1894, il est transformé en brasserie ; la devanture est alors ornée d’une fresque historique décrivant la société parisienne de l’époque, composée de dix-sept panneaux de mosaïque réalisés par Facchina, sur des cartons du caricaturiste Forain (8) En 1898, l’immeuble est vendu à une compagnie d’assurances et démoli.

Un restaurant encore et quelques cafés

Entre la rue Le Peletier et la rue Drouot, qui s’appelait alors Grange-Batelière, on a construit, en 1822, le passage de l’Opéra, dont les deux principales galeries, dénommées du Baromètre et de l’Horloge, ouvraient sur le boulevard. Il y avait, dans ce passage, un restaurant, le Café Leblond, que le Guide Joanne classe, en 1863 parmi les établissements « du premier ordre » ; quatre ans plus tard, Alfred Delvau indique que c’est à l’ancien Café Leblond que s’est installé le nouveau Café de Paris.

Adjacent au passage de l’Opéra, on pouvait voir, en 1845, le Café Mulhouse (9). Il semble avoir déménagé par la suite : un peu plus loin, en effet, quittant le boulevard des Italiens pour le boulevard Montmartre, on trouve, en 1864, à l’entrée du passage Jouffroy, avec lequel il communique, le Grand Café Mulhouse; agrémenté d’un petit jardin à l’arrière, c’est un vrai café, pas un de ces grands restaurants du Boulevard, qui ont excité la verve des chroniqueurs, un café avec une dame du comptoir trônant derrière sa pile de sucres, qu’elle dispensera à la demande : pas plus de deux par demi-tasse, à moins de payer un supplément…

Une incursion dans ce même passage Jouffroy nous offrira peut-être la chance d’entendre, le soir du 17 juillet 1857, à l’Estaminet lyrique, le baryton Joseph Darcier interpréter les chansons de Pierre-Jean de Béranger, que l’on vient d’enterrer le jour même. En 1882, le musée Grévin s’installera à l’emplacement de ce café.

Deux cafés encore, au pied du Grand Hôtel de la Terrasse Jouffroy : le Café du Cercle et le Café des Princes ; ce dernier s’est taillé la réputation de café parisien par excellence, fréquenté par tous les boulevardiers entre les années 1850 et 1880.

Un peu plus loin, c’est le Café de Madrid, où Baudelaire arriva un jour avec les cheveux teints en vert… C’est un café où l’on déjeune, et où, paraît-il, on déjeune bien. C’est aussi, selon Delvau, «le chef-lieu de Landernau, la ville spéciale des potins artistiques et littéraires » ; et il ajoute que, le soir venu, ce sont des essaims de belles de nuit qui envahissent les lieux ; elles prennent une glace, en attendant qu’un monsieur leur offre galamment le bras pour les emmener au restaurant. « Cela s’appelle lever les hommes du souper ».

Le Café des Variétés

Le côté sud du Boulevard offre aussi bien des agréments aux boulevardiers du XIXe siècle. Le premier café que nous rencontrons, en face du Café de Madrid, est né en 1807 avec le théâtre des Variétés, dont il a pris le nom, dans l’espace étroit compris entre ce dernier et le passage des Panoramas. Il a, dès le début, été le rendez-vous des comédiens.

Alfred Delvau indique qu’à l’heure du déjeuner on y voit des vaudevillistes, des acteurs et quelques actrices ; à cinq heures arrivent, en groupes compacts, les buveurs d’absinthe (10); à l’en croire, cependant, « c’est surtout vers minuit que le Café des Variétés prend sa véritable physionomie, celle qui empêchera toujours de le confondre avec les cafés voisins, car minuit, c’est l’heure de la soupe aux choux - une indigestion traditionnelle à laquelle se garderaient bien de manquer les boulevardiers et boulevardières ». Le Café des Variétés fermera en 1911 et sera remplacé par un bar.

Frascati

C’est le plus ancien café du Boulevard, créé en 1798 par un glacier napolitain nommé Garchi dans l’hôtel que Brongniart avait construit pour le receveur des finances Taillepied de Bondi, à l’angle du boulevard Montmartre et de la rue de Richelieu. C’était une demeure extrêmement luxueuse, dont le jardin, en terrasse, dominait le boulevard ; il était planté d’orangers, d’acacias et de rosiers et ponctué de fabriques : rochers, temples, petits ponts …

C’est dans ce cadre raffiné que Garchi installe son établissement, après l’avoir fait mettre au goût du jour, avec des décors dans le style pompéien. Le jardin n’est pas très grand, mais il est très bien aménagé, avec des allées éclairées de girandoles et ponctuées de comptoirs, où se vendent les consommations. L’été y ont lieu illuminations, feux d’artifice et bals champêtres.

Frascati, qui n’est, à vrai dire, ni tout-à-fait un café, ni tout-à-fait un restaurant, mais plutôt une espèce de casino, à la fois café, salle à manger, salle de bal et cercle de jeux, devient très vite « le temple de la frivolité », où il faut absolument aller pour être dans le vent. C’est là que l’on verra les premières robes transparentes, dont la mode a été lancée par Teresa Tallien et Fortunée Hamelin.

Mais le malheureux Garchi va se laisser ruiner par une belle Napolitaine qui tient un des comptoirs et son établissement devra être vendu aux enchères. Frascati continuera cependant, comme par le passé, à attirer joueurs et mondains, servant tous les soirs des dîners de quarante à cinquante couverts (11).

En 1837, l’ancien hôtel Taillepied de Bondi est démoli et un grand immeuble, toujours existant, est construit à sa place, à l’angle du boulevard Montmartre et de la rue de Richelieu. Un café, à son rez-de-chaussée, reprendra le nom illustre de Frascati.

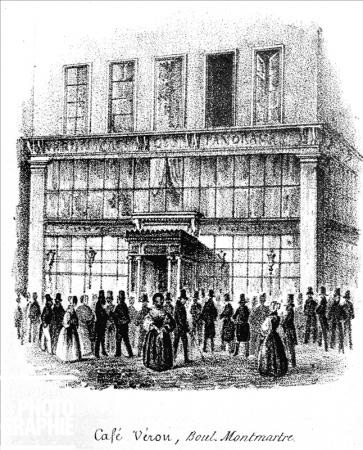

Le Café Véron

D’abord installé au Palais-Royal, dans la galerie vitrée, le Café Véron fait son apparition sur le boulevard Montmartre en 1818, au 1, passage des Panoramas. Les chroniqueurs du temps mentionnent ses allures de guinguette, avec des terrasses surélevées s’avançant sur la chaussée, à l’ombre des arbres.

En 1831, les panoramas sont démolis et la rue Vivienne est prolongée jusqu’au boulevard. On retrouve alors le Café Véron à l’extérieur du passage, à l’angle de la rue Vivienne et du boulevard Montmartre. Il s’appelle à présent Véron, Café des Panoramas ; en plus d’un estaminet, où l’on consomme des glaces et des sorbets, c’est devenu un restaurant fort élégant, à la décoration luxueuse, où l’on déjeune à la fourchette.

Rendez-vous, en 1852, des acteurs du Vaudeville, qui se trouve encore, à l’époque, place de la Bourse, non loin du passage des Panoramas, il se voue, en 1867, à la littérature ; l’on y rencontre aussi beaucoup de journalistes. Un des salons du premier étage abritera pendant plusieurs années le siège de la société historique Le Vieux Papier. Le Café Véron disparaîtra en 1921, laissant la place à un magasin de nouveautés.

Peter’s

Pour découvrir le restaurant Peter’s, il faut pénétrer dans le passage des Princes, qui s’appela, à ses débuts, passage Mirès, du nom du banquier qui l’avait fait construire en 1860, entre la rue de Richelieu et le boulevard des Italiens ; pour ce faire, on avait démoli une partie d’un hôtel dénommé Hôtel des Princes, en conservant toutefois la magnifique salle à manger, décorée dans le style mauresque, qui la faisait comparer à l’Alhambra de Grenade.

C’est dans cette salle à manger, qui a un accès par le passage Mirès, que s’installe un restaurateur nommé Pierre Fraisse, à l’enseigne de Peter’s ; outre l’anglomanie qui sévit pendant tout le XIXè siècle, cette anglicisation de son prénom venait aussi de ce que M. Fraisse avait exercé son art pendant plusieurs années aux Etats-Unis. C’est aussi pour cette raison qu’il baptisera un plat, improvisé un soir pour des dîneurs pressés, homard à l’américaine.

Les déjeuners de Peter’s sont, selon un chroniqueur de l’époque, « renommés par tout l’univers » et ses soupers de bal masqué sont réputés. Le 4 février 1864, le Figaro y donnera un grand banquet réunissant la fine fleur journalistique et littéraire.

Parmi les habitués, Jacques Offenbach y a eu longtemps son rond de serviette. On raconte qu’un jour, alors qu’il finissait de déjeuner, il se trouva nez à nez avec un ours énorme qui lui quémandait un morceau de sucre : c’était une attraction que le restaurant avait eu l’idée d’offrir à ses clients. Il paraît qu’Offenbach se sauva à toutes jambes...

Pierre Fraisse s’associera, quelques années plus tard, avec un certain Noël et le restaurant deviendra alors Noël Peter’s, puis Noël tout court quand Fraisse se retirera de l’association pour aller fonder , à l’entrée du boulevard des Capucines, le Café Américain, qui deviendra le Grand Café Capucines.

M. Noël sera le premier restaurateur à afficher la liste des plats du jour de la semaine, disponibles au déjeuner. Vendu en 1913, Noël deviendra restaurant à prix fixe.

Café du Grand Balcon

Au premier étage de l’immeuble qui s’adosse à l’Opéra-Comique, dont la façade s’orne d’un long balcon, on trouvait, sous l’Empire, le très réputé restaurant Nicolle. C’est là que s’installe, en 1836, le café estaminet du Grand Balcon.

La bière, pour laquelle les Parisiens se sont pris de passion vers la fin des années 1860, y est excellente, les divans confortables et l’on y trouve les journaux étrangers. De plus, il offre une trentaine de tables de billard, jeu qui, dans ces années-là, a détrôné les dominos, et il est de ce fait le rendez-vous des meilleurs joueurs de l’époque.

Le Café Anglais

Situé à l’angle du boulevard des Italiens et de la rue de Marivaux, le Café Anglais est-il né, comme d’aucuns l’affirment, en 1802, quand, après la paix d’Amiens, les Anglais recommencèrent à venir à Paris ? On raconte, en tout cas, qu’en 1815 un négociant du nom de Buret, voulant faire connaître ses vins, convia à dîner dans un des salons du restaurant quelques uns des plus fins gourmets du moment. Le chef, ce soir-là, se surpassa. Les invités furent ravis et le firent savoir : le Café Anglais était lancé !

Dès lors, le succès ne fera que s’affirmer. Il durera un siècle, au cours duquel le Tout-Paris se pressera dans ses vingt-deux salons et cabinets particuliers, aménagés à l’entresol et au premier étage. Parmi ceux-ci, le plus célèbre est le Grand Seize, que fréquenteront toutes les théâtreuses et croqueuses de diamants de l’époque. C’est encore Alfred Delvau qui écrit que « les soupeuses du Café Anglais sont les têtes de colonne du régiment de Royal-Cocotte, le dessus du panier de la galanterie parisienne ». La Païva, à qui l’on avait donné la devise « Qui paye y va », fit ici ses premières armes.

A partir de 1866, c’est Adolphe Dugléré, que Rossini appelait « le Mozart de la cuisine française », qui officie aux fourneaux. Le grand chic est alors de dîner sous les voûtes illuminées des caves, où 200 000 bouteilles (de Bordeaux, principalement, le propriétaire, M. Delhomme, étant originaire de cette ville), sont entreposées ; les bouteilles sont amenées jusqu’aux tables par un petit chemin de fer. On dîne aussi parfois dans la lingerie, de façon plus intime qu’à la cave : dix couverts tout au plus.

Le dîner le plus prestigieux est sans doute celui des Trois Empereurs, que Dugléré a préparé, le 7 juin 1867, pour le tsar Alexandre II, son fils le futur Alexandre III et le roi de Prusse, futur kaiser Guillaume Ier, venus à Paris pour l’exposition universelle.

Le Café Anglais fermera ses portes le 31 mars 1913 pour cause de démolition de l’immeuble. Depuis 1893, il était exploité par M. Burdel, dont le gendre, André Terrail, qui avait été son adjoint, ira s’installer à la Tour d’Argent, où il transférera la célèbre cave du Café Anglais.

Le Café du Helder

On trouvait, en 1792, entre les rues de Choiseul et de La Michodière, un établissement de bains appelé les Bains Chinois. C’était une espèce de pagode avec deux pavillons encadrant une terrasse. Des poissons étaient embrochés au sommet des pavillons en guise de girouette et, devant le bâtiment, deux mandarins grimaçant sous leur parasol semblaient monter la garde. C’est à son emplacement qu’en 1853 ouvre le Café du Helder.

Au rez-de-chaussée, c’était un café ordinaire, mais, au premier étage, on pouvait déjeuner, dîner et souper à des prix abordables. Le matin, il était surtout fréquenté par des employés, l’après-midi par des gens d’affaires et le soir par des hommes de lettres. Parmi ceux-ci, il y a, en 1857, les frères Goncourt et leurs amis, qui ont déserté le Café Riche, dont l’ambiance ne leur plaît plus. On y voit aussi beaucoup de militaires, notamment, après 1867, des vétérans de la désastreuse aventure mexicaine, que l’on appelait les Américains.

Le Café de Hanovre

Au Café de Hanovre, où s’établit pendant quelques années le glacier napolitain Velloni, à l’angle de la rue Louis-le-Grand, la boucle est bouclée, puisque c’est chez ce même Velloni, on l’a vu, que Tortoni fit ses premières armes. Et c’est donc ici, où finit le boulevard des Italiens, que se termine aussi notre flânerie.

Aline BOUTILLON

Notes: (1) Dans un ouvrage publié en 1932, on trouve cette explication farfelue : « C’était là que les Parisiens jouaient à la Boule sur le Vert Gazon. Vu la couleur de l’herbe, les Parisiens donnèrent le nom de Boulevert et enfin Boulevard. Voilà l’étymologie du mot boulevard ». Plus près de nous (1997), mais tout aussi fantaisiste, celle-ci : « Ce terme désignait des buttes de terre qui faisaient partie des défenses de Paris. Or ces buttes, naturellement gazonnées, avaient l’apparence de boules vertes […] Telle est la racine du nom des promenades établies sur ces buttes mêmes. »

(2) Ayant pour la plupart commencé par être des cafés, beaucoup de restaurants auront cet intitulé dans leur raison sociale, y compris ceux de tout premier ordre, « où l’on va sans se préoccuper du montant de l’addition ».

(3) Promenade dans Paris, in Paris dans sa Splendeur. Henri Charpentier, Nantes, 1861.

(4) A l’une de ces fêtes, on put voir Fortunée Hamelin virevolter au bras de Trénitz, le célèbre danseur mondain. (Madame Hamelin, merveilleuse et turbulente Fortunée. Maurice Lescure, Ed. L’Harmattan, 1995).

(5) Un autre établissement, au coin de la galerie de l’Horloge, dans le passage de l’Opéra, reprendra ce nom pendant quelques années, puis un troisième Café de Paris s’installera, de 1878 à 1955, au 41, avenue de l’Opéra ; à la fermeture de ce dernier, en 1955, l’un de ses salons particuliers, meublé par Majorelle, a été remonté au musée Carnavalet).

(6) Il existe à Buenos Aires un Café Tortoni, ouvert en 1858 par un Français en hommage à celui de Paris.

(7) Il a bien failli disparaître, pourtant, en 1973, avec l’ancienne Cité des Italiens, pour laisser la place à un grand ensemble moderne. Le permis de démolir avait même été accordé, lorsque Maurice Druon, fraîchement nommé au ministère des affaires culturelles, s’y opposa, en même temps qu’une bataille était menée par la presse et les associations de défense pour la protection des bâtiments, propriété de la BNP. En 1975, la façade existante, reproduite à l’identique, avec la frise cynégétique sculptée par Rouillard en 1840, a été prolongée jusqu’à la rue Taitbout, là où avait été Tortoni… (Les Grands Boulevards, Action Artistique de la Ville de Paris).

(8) On connaît le titre de seize des dix-sept panneaux : Le Trottin, Le Camelot, La Cycliste, La Vendeuse de violettes, Le Boulevardier, La Confidence au bal, La Pelouse, L’Enceinte du pesage, La Valse, Le Tuyau, Le Jockey, Le Bookmaker, La Pluie, Les Habitués du cabinet particulier, L’Artiste en villégiature et Madame la Ressource. Lors de la démolition de l’immeuble, les mosaïques ont été déposées et vendues. Le Trottin et Le Boulevardier sont au musée Carnavalet ; le musée des Arts décoratifs, quant à lui, possède La Valse et La Confidence au Bal. (Paris et ses Cafés, Action Artistique de la Ville de Paris).

(9) Panorama des Grands Boulevards, paru en 1845 et réédité par les Editions Hervas en 1989.

(10) L’absinthe fera son apparition dans les cafés autour de 1850 ; ses adorateurs l’appellent la fée verte ou la déesse aux yeux verts. On en boit partout, y compris chez Tortoni, qu’un chroniqueur qualifie de « temple de l’absinthe ».

(11) La ferme des jeux y installa un temps le Cercle des Etrangers, qui passa ensuite à l’hôtel d’Augny. Les jeux de hasard seront abolis par Louis-Philippe le 31 décembre 1836.

Principales sources bibliographiques :Robert Courtine, La Vie parisienne, 1984. Librairie Académique Perrin. - Jacques Boulenger. Le Boulevard sous Louis-Philippe, 1933. Calmann-Lévy, Editeur. - Alfred Delvau, Les plaisirs de Paris, 1867. - Adolphe Joanne, Le Guide parisien, 1863. Librairie L. Hachette et Cie. - Auguste Luchet, Les grandes cuisines et les grandes caves, in Paris Guide, t. II. Librairie Internationale, 1867. - Mémoires de Bilboquet, recueillis par un Bourgeois de Paris, tome II. Librairie Nouvelle, Paris, 1854. - Historia n° 296, juillet 1971.

© A. Boutillon 2008 © 9e Histoire 2008 - 2014

Catégorie : - Rues & Promenades

Page lue 20748 fois