Métiers de la Musique dans le 9e - I -

© E. Giuliani 2020 © 9e Histoire 2020

Le 9e arrondissement, terre d’Élection des mÉtiers de la musique

Première Partie

« Le cœur du Paris actuel palpite entre la rue de la Chaussée-d’Antin et la rue du Faubourg- Montmartre. Une fois que vous avez mis le pied là, votre journée est perdue, si vous êtes un homme de pensée » (Balzac, César Birotteau, 1837).

Depuis cette assertion de l’auteur de La Comédie humaine, ce qui est devenu le 9e arrondissement à la suite de la réforme administrative de 1859 a continué d’accueillir les artistes, notamment les musiciens, nombreux à y élire domicile. Mais cet arrondissement a « musiqué » plus largement encore, selon la définition donnée par Christopher Small de ce néologisme.

« Musiquer, c’est participer, de quelque manière que ce soit, à une performance musicale, en jouant, en écoutant, en répétant ou en pratiquant, en fournissant un matériau pour une performance[1]».

Autour du travail créateur des compositeurs, la musique engage bien des compétences, des savoir-faire, des « métiers » qui se déploient dans des espaces propres : de la salle de classe au studio d’enregistrement, de l’auditorium à l’atelier, du bureau à la boutique. Ils entretiennent entre eux d’étroites relations et chacun dépend du dynamisme des musiciens eux-mêmes. Cette solidarité s’est manifestée en particulier par un partage de territoire et une commune topographie dans le 9e arrondissement durant ce long âge d’or, depuis la Monarchie de Juillet jusqu’à la première Guerre mondiale.

L’Opéra Garnier en 1889 par Léon & Lévy - © Rue des archives.

Par la suite bien de ces activités migrèrent, vers l’ouest d’abord autour de nouveaux quartiers « chics » puis, aujourd’hui, au nord-est de la capitale. Toutefois, de nos jours encore, le promeneur dans ces rues côtoie des bâtiments où l’on exerce la musique ou bien des signes des activités musicales passées. Les noms de certaines artères en témoignent d’ailleurs : Rue du Conservatoire, Place de l’Opéra, Boulevard des Italiens… rues Auber, Meyerbeer, Ambroise Thomas, Rossini ou Bruno Coquatrix.

Les lieux de L’âge d’or

À la fin du XIXe siècle l’arrondissement concentrait le haut lieu de l’enseignement musical, les plus prestigieuses salles de concert et le temple de l’art lyrique. Tout un « écosystème » musical s’était constitué autour d’eux. En leur sein, coexistaient espaces de concert, bibliothèques et archives.

Pour satisfaire les besoins des musiciens, étaient installés les fournisseurs d’instruments, de partitions et d’enregistrements. Les avaient rejoints des auxiliaires ou contrôleurs de l’activité musicale et lyrique telles les sociétés d’auteurs. Quant aux mélomanes, ils y trouvaient des cabinets de lecture ou d’écoute, ils se regroupaient en associations amicales ou mécènes… Et, alliant culture et espaces divertissement, cafés-concerts et music-halls abondaient sur les boulevards largement ouverts par le Baron Haussmann.

Le Conservatoire de musique d’après une gravure de 1848.

C’est dans l’hôtel des Menus-plaisirs, rue Bergère, qu’un arrêt du Conseil d’État du Roi, en date du 3 janvier 1784, avait implanté l’École royale de chant devenue par un arrêt de la Convention, le 3 août 1795, Conservatoire de musique. Il devait y demeurer jusqu’en 1911.

La Salle des concerts du Conservatoire (suivre ce lien), réalisée par l’architecte François Joseph Delannoy, inaugurée le 7 juillet 1811, maintint, elle, une intense activité jusqu’en 1938 où la Société des concerts du Conservatoire, constituée en 1828 et conduite par François-Antoine Habeneck, la quitta pour le Palais de Chaillot. Célébrée pour son acoustique, elle avait entendu la création des œuvres de Berlioz (notamment la Symphonie fantastique en 1830).

Au cours du siècle, d’autres salles de concert animèrent l’arrondissement.

La Salle Sainte-Cécile, 251, Chaussée d’Antin, où s’installa en 1850 la Grande Société Philharmonique de Paris créée par Berlioz. « Je viens d’organiser une société Philharmonique composée de 200 membres (110 choristes, 90 instr.) Nous donnons notre premier concert le 19 février. Les séances auront lieu le 2e mardi de chaque mois à 8 h. du soir dans la salle Ste. Cécile rue du Montblanc [sic][2]»

Cette société se produira lors de 12 concerts entre le 19 février 1850 (on y entendit notamment Pauline Viardot) et le 21 avril 1851. « Depuis quelque temps, nos facteurs de piano les plus renommés ont adopté l’usage de donner des soirées musicales par invitations, ce qui leur procure l’avantage de faire entendre leur instrument sous la main des pianistes les plus habiles[3]».

Parmi les plus fameux d’entre eux, Ignace puis Camille Pleyel organisèrent des concerts dans des lieux peu à peu aménagés à cet effet, 9, rue Cadet puis 20-24, rue Rochechouart.

Autre facteur de piano, Henri Herz fit construire en 1838 au sein de sa manufacture, 48, rue de la Victoire, une salle directement conçue pour le concert comptant plus de 650 places. C’est là que Berlioz dirigea, en 1854, L’Enfance du Christ, qu’Offenbach donnait son récital annuel au violoncelle, que Jules Pasdeloup comme Charles Lamoureux proposèrent des concerts de musique de chambre. Jugé insalubre, le bâtiment fut fermé puis détruit et la société elle-même vendue à la mort de son fondateur en 1888.

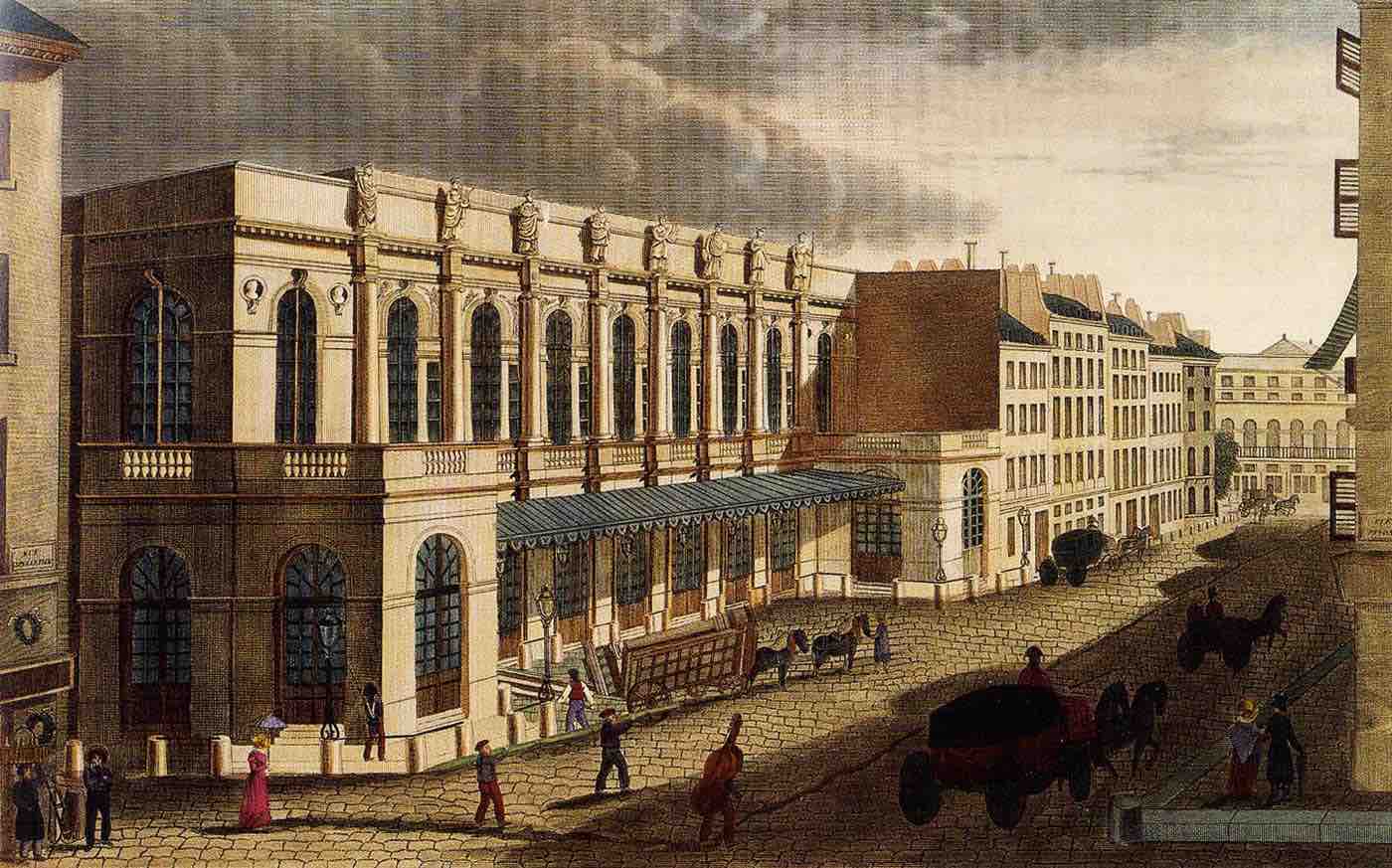

L’Opéra Le Peletier vers 1822 par Courvoisier

Cependant, l’Opéra avait lui aussi choisi de s’installer dans les nouveaux quartiers de Paris. Brutalement chassé de la rue de Richelieu, en février 1820, à la suite de l’assassinat du duc de Berry qui en sortait, il emménagea 12, rue Le Peletier. La décision rapide de sa construction fit d’abord considérer cette salle comme provisoire. Elle offrait néanmoins de vastes proportions et pouvait recevoir 1 800 spectateurs. Elle fut inaugurée le 16 août 1821 avec Les Bayadères, opéra de Charles Simon Catel. Tous les plus illustres compositeurs y virent créer leurs ouvrages : Rossini, Donizetti, Meyerbeer, Verdi ou Wagner…

Stendhal dans Lucien Leuwen ou Degas à travers ses nombreux dessins, pastels et huiles, ont décrit les espaces et les mœurs de ce temple de l’opéra et de la danse.

Dans la nuit du 28 au 29 octobre 1873 l’Opéra Le Peletier fut totalement ravagé par un incendie, mais le grand genre lyrique demeurerait dans le quartier avec la construction et l’inauguration, le 5 janvier 1875, du Palais Garnier.

Alentour, d’autres lieux illustrèrent le théâtre lyrique. Un premier théâtre de l’Athénée siégea 17, rue Scribe de 1864 à 1865, d’une capacité de 775 places. Il fut d’abord accordé aux concerts de Jules Pasdeloup puis, agrandi en 1867, se consacra à l’opérette. Successivement Théâtre-Lyrique en 1871 puis Théâtre Scribe en 1874, la salle reprit son nom d'Athénée en 1875 avant d'être rebaptisée Athénée-Comique en 1876.

L’actuel Théâtre de l’Athénée, situé 7, rue Boudreau depuis 1894 eut, lui, une genèse complexe.

Inauguré le 7 janvier 1883, l’Eden-Théâtre proposait une immense salle de 4 000 sièges, accueillant notamment la création parisienne de Lohengrin (le 3 mai 1887) avec Ernest Van Dyck, Fidès Devries et dirigé par Charles Lamoureux. Rebaptisé Théâtre lyrique en octobre 1880, il vit les premières de Samson et Dalila (Saint-Saëns) et de La Jolie fille de Perth (Bizet) avant de fermer faute de ressources. En novembre 1892, rouvrant comme Grand théâtre, il donnait, avec la Société des Concerts Colonne, l’oratorio de Massenet Marie-Magdeleine et La Damnation de Faust de Berlioz. Mais ce gigantesque établissement toujours en déficit ferma en 1894 et fut détruit quelques mois plus tard. Dès 1893, l’un des foyers avait été reconverti en une plus petite salle et devenait officiellement en 1896 le Théâtre de l’Athénée.

Plus avant dans le XIXe siècle, les grands boulevards et leurs abords furent également une terre d’élection pour des divertissements jugés frivoles, riches de musiques. Après le café-concert, lieu privilégié de la chanson, naît et se développe le music-hall et ses revues à grand spectacle.

Ainsi, au 75, de la rue des Martyrs, après un bal, la Musette de Saint-Flour, puis un café, la Brasserie des Martyrs, fréquenté notamment par Baudelaire, ouvrait en 1873 un café-concert le Divan Japonais (allusion au style de sa décoration). Déjà célèbres, Yvette Guilbert et Dranem y triomphèrent. La réouverture du Divan, en janvier 1893, fut marquée par la très célèbre affiche réalisée par Toulouse-Lautrec. En 1901, toutefois, il fut transformé en théâtre.

copie.jpg)

E. Manet - Un bar aux Folies Bergère - 1881/1882 - © Courtauld Institute London

Le 2 mai 1869, 32, rue Richer, furent inaugurées Les Folies Bergère (suivre ce lien), en référence aux folies du XVIIIe siècle et à la rue Bergère proche dont le nom fleure bon également la pastorale d’Ancien-Régime. On y proposait des spectacles libertins, puis, à partir de 1886, son directeur Édouard Marchand, inaugura un tout nouveau genre de spectacle : la revue de music-hall qui allait faire florès.

A son tour, Joseph Oller - le fondateur du Moulin Rouge – sur l’emplacement d’une attraction foraine condamnée par la Préfecture de police, fit édifier 28, boulevard des Capucines une salle de spectacle de 2 000 places : L'Olympia, inaugurée le 11 avril 1893, avec en vedettes La Goulue, Loïe Fuller et Fregoli. Bientôt le cirque s’effaça devant la revue. De 1911 à 1914 s’y produisirent Mistinguett ou Yvonne Printemps.

Affiche de l'Olympia par Chéret - La Goulue arrivant au Moulin Rouge avec deux femmes par Toulouse-Lautrec - 1892

La salle du Casino de Paris (suivre ce lien), située 16, rue de Clichy depuis 1891 avait pris la place d’un « casino » construit vers 1730, par le duc de Richelieu qui, rebaptisé le Tivoli, avait accueilli les pyrotechnies de Ruggieri. En 1880, succédant à une église (La Sainte-Trinité détruite en 1851 sur l’ordre du baron Haussmann) puis à une patinoire, ouvre le Palace-Théâtre. L’architecte Édouard Niermans le restaure et le dote d'un vaste hall rococo, couvert d’une verrière. Rebaptisé Casino de Paris il rouvre en octobre 1891. Interrompue par la guerre, dès 1917 l’activité reprend par une revue avec Gaby Deslys en vedette et le premier orchestre de jazz entendu en France.

En1880, quand une partie du Tivoli devint le Casino de Paris, le reste fit place au Nouveau-Théâtre, qui deviendra le Théâtre de Paris. Firmin Gémier y crée en 1896 Ubu roi d’Alfred Jarry.

En septembre 1904, Marcel Nancey y installe son Opéra-Bouffe mais se retire rapidement, laissant la place à la troupe de l'Œuvre, en alternance avec une série de concerts donnés par l'orchestre Lamoureux. Il y reviendra en 1913 pour quelques opérettes.

DES ACTIVITÉS LIÉES À LA MUSIQUE

Pour alimenter ces spectacles multiples se sont installées, près des lieux où ils s’exercent et y sont fréquentés, des activités techniques qu’on dénommerait aujourd’hui des « fonctions supports ». Ainsi, le Paris du XIXe siècle voit se développer de la facture instrumentale[4].

De 88 au début de la période (1805), le nombre d’ateliers progressera à plus de 300 pendant la Monarchie de Juillet (1835) et culminera en 1860 avec 358 entreprises. Ce chiffre a diminué de plus de la moitié à la fin du siècle (151 en 1896).

Parmi les instruments s’impose le piano qui en arrive à représenter plus de la moitié des ateliers en 1860, suivi par les cuivres. Or c’est justement dans le 9e arrondissement que se sont installées les manufactures de piano d’Henri Herz (48, rue de la Victoire) et d’Ignace Pleyel, 9, rue Cadet puis 22, rue Rochechouart[5]. C’est aussi dans ce quartier, au n°50 de la rue Neuve-Saint Georges, qu’Adolphe Sax base son atelier en 1841.

Autre instrument nouveau qui fut conçu et mis au point dans le quartier, l’harmonium d’Alexandre François Dubain, installé rue La Fayette. Et, en 1854, une médaille d’or de l’Exposition des produits industriels récompense Cavaillé-Coll Père et fils, facteurs d’orgues du Roi sis « au 32, rue Pigalle et rue de La Rochefoucault, au bout de la rue Notre-Dame-de-Lorette ».

Une intense émulation technologique, dont les expositions industrielles sont la vitrine privilégiée, stimule cet artisanat de plus en plus mécanisé.

Le Second Empire aura permis l’âge d’or de la facture instrumentale mais, progressivement, certaines entreprises élisent domicile dans les communes périphériques pour échapper à l’octroi sur les matières premières entrant à Paris et trouver plus d’espace.

Un autre maillon de cette riche et solide chaîne musicale, est celui de l’édition. Sur les 831 entreprises recensées entre 1700 et 1914 à Paris[6], 254 (30 %) furent, un moment du moins, fixées dans le 9e arrondissement. La progression des installations est continue atteignant son acmé de 1870 à 1900 quand, comme l’a montré Jane Pasler[7] : « la France confie à la musique […] le soin d’inspirer la fierté nationale et de projeter un avenir partagé » et que se multiplient les pratiques populaires (chorales, harmonies, orphéons, sociétés de musique).

L’édition de musique est la condition et le prolongement indispensables de tous ces types d’activités musiciennes : fourniture du matériel pour les concertistes, diffusion des nouveautés ou des incontournables auprès des amateurs sous forme d’arrangements, mise à disposition de « petits formats » pour propager les succès du café-concert, etc. On retrouve ces divers « segments » parmi la corporation des éditeurs de musique : des compositeurs publiant leurs œuvres (Choron, Castil-Blaze), des interprètes illustrant le répertoire de leur instrument (le violoniste Louis Bornet, mort en 1789 qui publiait Le Journal du violon, le corniste Louis-François Dauprat ou le guitariste Charles Doisy), des facteurs éditant les pages favorables à leur instrument (Pleyel et Sax mais aussi Édouard-Eugène Moullé, ami d’Emmanuel Chabrier qui s’installe 1, rue Blanche comme marchand de piano puis comme éditeur en 1889).

Ce sont aussi les enseignes qui publient les grandes œuvres du répertoire, contemporain ou déjà classique : Launer, Richault, Hartmann dont la gloire s’est éteinte avec le siècle mais aussi, qui subsistent aujourd’hui (mais souvent hors du quartier) Leduc, Lemoine, Eschig, Choudens, Costallat et Salabert). Enfin, d’autres alimentent les « dilettantes », les praticiens amateurs et les fervents de la chanson (L’Orphéon, Eugène Mathieu, Auguste Bosc, Fortin).

C’est dans le quartier dynamique du nouvel Opéra Garnier et des grands boulevards, qu’en avril 1878 avait eu lieu (avant celle restée célèbre du cinématographe) l’expérimentation publique inaugurale du phonographe. « Disons seulement que son succès a été colossal et que, bien certainement, pendant plusieurs mois, tout Paris voudra assister aux séances de phonographie du boulevard des Capucines.[8] »

Dès que l’invention se diffuse dans le public, ses pionniers viennent s’installer alentour, à l’exception du seul Pathé.

La Compagnie française du phonographe Edison ouvre une enseigne en 1904, 6 rue de la Grange-Batelière et 1, passage Verdeau. Elle y demeurera jusqu’à la retraite définitive du cylindre devant le succès du disque en 1924.

En 1898, les protagonistes de l’enregistrement sur disque, héritiers de Berliner[9], avaient ouvert une succursale française de sa société britannique : la Compagnie française du Gramophone. En 1907, il l’installe rue Bleue puis boulevard des Italiens.

La société Phrynis qui exploite la marque Odéon et diffuse en France les prestigieux disques Zonophone et Fonotipia est, elle aussi, fixée là, 11, Faubourg Poissonnière.

À l’époque, avant de les vendre, on propose l’écoute sur place des appareils et des disques, dans de véritables salons. « Traversant le boulevard, à l’aide du phonographe on entend Mlle Pacini cantatrice admirable et inconnue des Parisiens. Le progrès a du bon[10] ».

La presse, en expansion elle aussi en ces années, assurait l’information auprès de ces usagers de musique. Quelques titres, éphémères comme le furent la plupart des périodiques, eurent un siège social dans le 9e arrondissement. Le Luth français, journal de la facture instrumentale, qui parut deux fois par mois de 1855 à 1857, était situé 5, rue Geoffroy-Marie. Autre bimensuel, Le Maître de chapelle, bulletin des organistes et de la musique religieuse demeurait 40, Faubourg-Montmartre, mais ne parut qu’en 1888. Dans les années 1890 furent diffusés Le Bulletin des artistes dramatiques et lyriques (hebdomadaire, basé 14, rue Milton) ou La France théâtrale, organe de La Chambre syndicale des artistes dramatiques, lyriques et musiciens (mensuel, 12, rue de La Grange-Batelière). Entre 1902 et 1922, la Fédération des artistes musiciens de France, publia chaque mois Le Courrier de l’orchestre depuis le 3 de la rue Rochechouart.

Il semble ainsi que la presse la plus fixée dans le 9e arrondissement ait précisément émané de représentants des métiers de la musique.

Les protagonistes de la vie musicale et de ses métiers, résidant là et y exerçant leurs activités, y ont aussi implanté des instances de représentation collective. En 1902, 3, rue Rochechouart, était fondée la Fédération des artistes musiciens de France, présidée par Gustave Charpentier et Alfred Bruneau.

Une Agence générale d’édition phonographique est installée 4, Rue Chauchat[11]. Et, la Chambre syndicale française des compositeurs de musique, en 1919, s’établit 80, rue Taitbout. C’est que l’arrondissement pouvait s’enorgueillir de la présence de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem). En 1861 en effet, dix ans après sa création, le siège de la Sacem emménage 17, rue du Faubourg-Montmartre avant, en 1897, de s’installer au 10, de la rue Chaptal qu’il ne quittera que 75 ans plus tard.

Elisabeth GIULIANI

(Prenez connaissance de la seconde partie de cet article en suivant ce lien)

NOTES

[1] Christopher Small, Musiquer, Paris, Philharmonie de Paris éditions, 2019, p. 33

[2] Lettre à Franz Liszt, Hector Berlioz, Correspondance générale, III, 1842-1850, Paris, Flammarion, 1978, lettre 1295

[3] François-Joseph Fétis, La Revue musicale, janvier 1828

.[4] Malou Haine, Les Facteurs d’instruments de musique à Paris au 19e siècle, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1984

.[5] D’autres facteurs de piano ont élu domicile dans l’arrondissement : Jean-Georges Kriegelstein, rue Laffitte de 1845 à 1875, Bernhardt installé 17 rue Buffault à partir de 1839 ; Claude Montal, l’initiateur en 1833 de l’enseignement de l’accord du piano, 31 boulevard Bonne-Nouvelle ; Petzold, 1 rue de La Grange-Batelière, inventeur du piano-polyphone-expressif

.[6] Anik Devries, François Lesure. Dictionnaire des éditeurs de musique français. Volume I : Des origines à environ 1820. Genève, Minkoff, 1979. Anik Devries, François Les. Dictionnaire des éditeurs de musique français. Volume II : De 1820 à 1914. Genève, Minkoff, 1988

.[7] Jane Pasler. La République, la musique et le citoyen : 1871-1914. Paris, Gallimard, 2015

.[8] Arnold Morlier. Les Soirées parisiennes de 1878. Paris, E. Dentu, 1879, p. 152

.[9] Emil Berliner qui mit au point le procédé d’enregistrement sur disque et sa duplication par galvanosplastie

.[10] Marguerite de Saint-Marceau, Journal : 1894-1927, Paris, Fayard, 2007

.[11] Le Droit d’auteur. Organe mensuel du Bureau International de l’Union pour la Protection des Œuvres littéraires et artistiques, à Berne, 15 avril 1907

© E. Giuliani 2020 © 9e Histoire 2020

Dernière modification : 13/08/2020 • 15:58

Catégorie : - Articles-Arts & Métiers

Page lue 8602 fois