Le Grand Guignol

© A. Pierron 2015 © 9ème Histoire 2015

LE GRAND-GUIGNOL, UN THÉÂTRE D’ÉPOUVANTE

DE LA BELLE ÉPOQUE ET DES ANNÉES FOLLES

Les habitants du quartier passant devant la Cité Chaptal ne manquent pas de remarquer qu’au fond de l’impasse se trouve aujourd’hui un théâtre qu’on ne peut ignorer avec sa façade jaune canari affublée d’un sigle : IVT, comme « International Visual Theater ». Il s’agit là en effet à la fois d’une salle de spectacle et d’un lieu consacré à l’apprentissage de la langue des signes, dirigé par Emmanuelle Laborit depuis 2004.

Quel paradoxe de savoir qu’ont été poussés à cet endroit les plus beaux cris de gorge de l’histoire du théâtre par la diva du lieu : Maxa ! Si tout cela est inconnu pour certains, est en revanche bien connue l’expression du langage courant : « C’est du Grand-Guignol ! », au sens d’exagéré et terrifiant.

Mais d’où vient donc cette appellation ? On s’accorde à dire que le « Petit Guignol » est un théâtre de marionnettes destiné aux enfants (comme celui du jardin du Luxembourg), alors que le « Grand-Guignol » de la Cité Chaptal s’adressait lui, à des adultes.

BRÈVE HISTOIRE D’UN LIEU ÉTRANGE

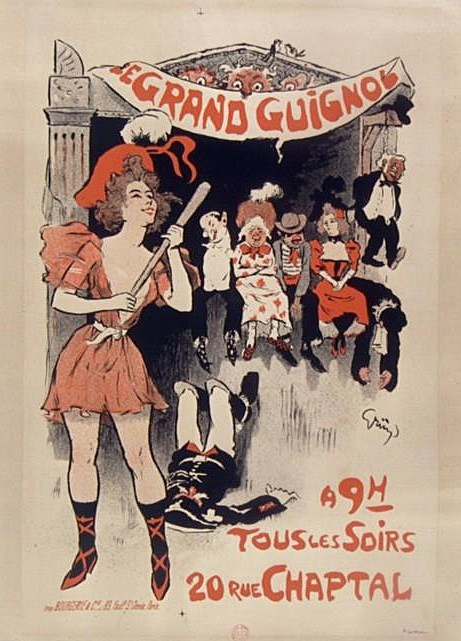

Oscar Méténier, à qui l’on doit l’appellation, avait acheté un lieu un peu dérobé en 1896, au niveau du 20ter rue Chaptal, alors atelier du peintre Rochegrosse, pour y faire jouer ses propres pièces tombant souvent sous le coup de la censure. Il s’agissait d’un théâtre de 280 places au style particulier, puisqu’occupant une ancienne chapelle jouxtant le couvent des Sœurs de l'Immaculée Conception (!), détruit pendant la Révolution.

On y trouvait des stalles à l’intérieur où s’asseyaient les spectateurs des premiers rangs, mais aussi des « loges grillées » sur le pourtour de la salle qui permettaient de voir sans être vu, favorisant ainsi de discrètes rencontres... Des boiseries « gothicoïdes » habillaient les murs de la salle et deux anges énormes étaient suspendus au plafond peint.

En tant que « Chien de commissaire de police », expression qui désignait à l’époque l’assistant du commissaire, Oscar Méténier par ses fonctions était en contact avec le milieu des truands, des condamnés à mort et de ceux que l’on nommait les « Apaches », les parias de la société. C’est d’ailleurs la première fois que ceux-ci eurent accès aux planches avec leur parler spécifique : la «langue verte». Oscar Méténier, auteur de romans et de pièces, se sentant à un moment censuré, prit alors comme emblème Guignol, le porte-parole des canuts lyonnais (travailleurs de la soie) qui s’étaient révoltés en1831.

Mais le personnage de Guignol, créé par Laurent Mourguet en 1808, avait bien grandi en 1896 et il estima être lui-même alors un «Grand Guignol» ! Initialement, le répertoire qu’il créa n’était pas lié à l’épouvante, mais plutôt le caprice d’un homme fasciné à la fois par le milieu du théâtre et par les exclus de la société.

© Collection particulière

Oscar Méténier, malade, céda sa place en 1899 à un nouveau directeur, Max Maurey, lui-même auteur, qui lança un nouveau répertoire pour attirer un public amateur de sensations fortes. C’est Max Maurey qui mit d’abord en place le système de la « douche écossaise », faisant alterner une pièce comique (« Adèle est grosse », « Ernestine est enragée »...) et un drame d’épouvante (« le Château de la Mort lente », « l’Atroce volupté », « l’Obsession »).

C’était le principe du spectacle coupé, avec au moins quatre pièces par soirée, si bien que les spectateurs ne venaient pas assister à une pièce en particulier, mais allaient plutôt passer une soirée au Grand-Guignol.

Le sang en était la grande attraction : gelée de groseilles ou hémoglobine, sang de synthèse ou sang de bœuf tout droit sorti des abattoirs de la Villette !

Ce n’est qu’à partir de 1904 que le lieu prit sa véritable dimension : celle d’un théâtre de spécialités, à proximité du Ciel et de l’Enfer, cabaret qui attirait des publics amateurs d’anges ou de démons.

Max Maurey fut aussi un des premiers à installer un bar dans un théâtre, comme cela allait être le cas dans d’autres établissements à la même époque (les Folies Bergère, le Théâtre de Paris, etc.). Ne s’agissait il pas pour les spectateurs de se requinquer au Quinquina lorsqu’ils se trouvaient mal ? Max Maurey évaluait en effet le succès d’une soirée au nombre d’évanouissements !

© Collection particulière © Collection particulière © Collection particulière

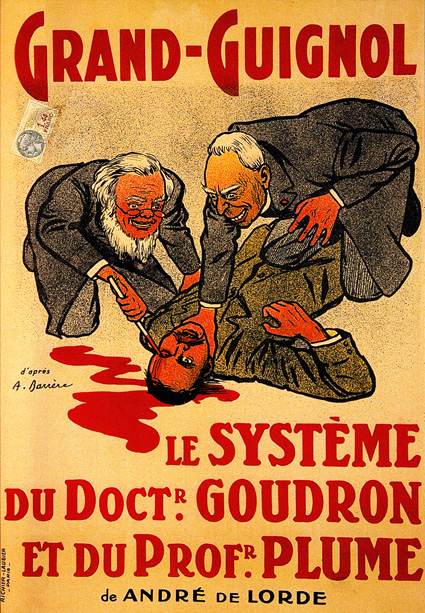

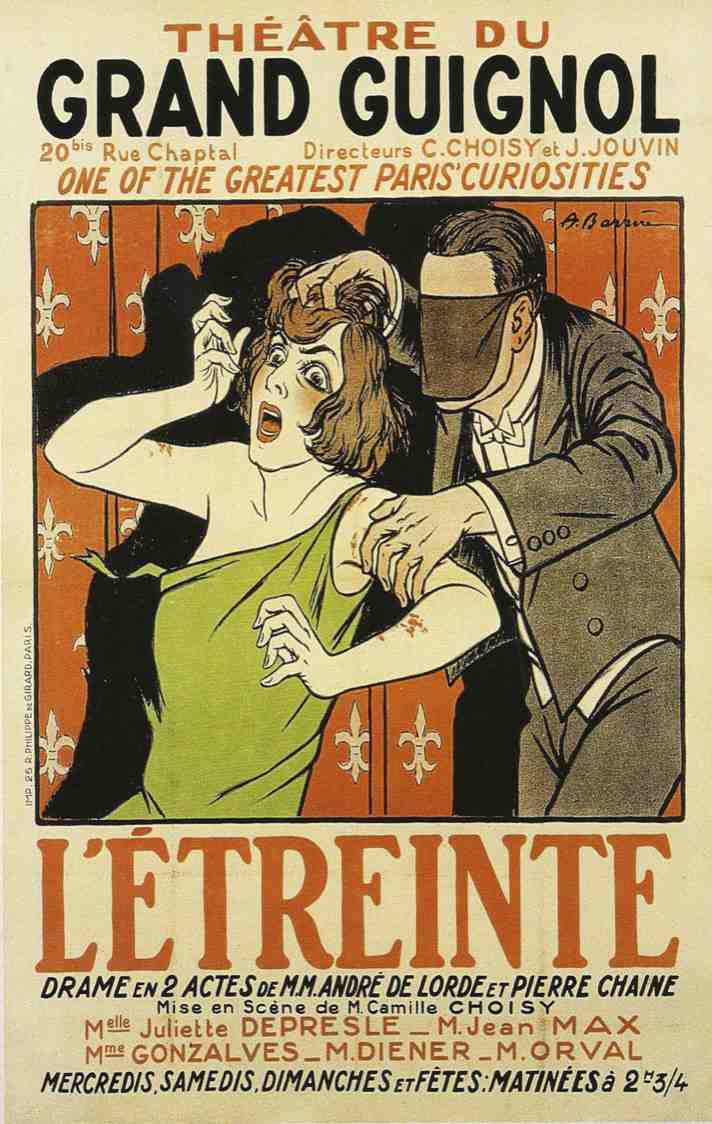

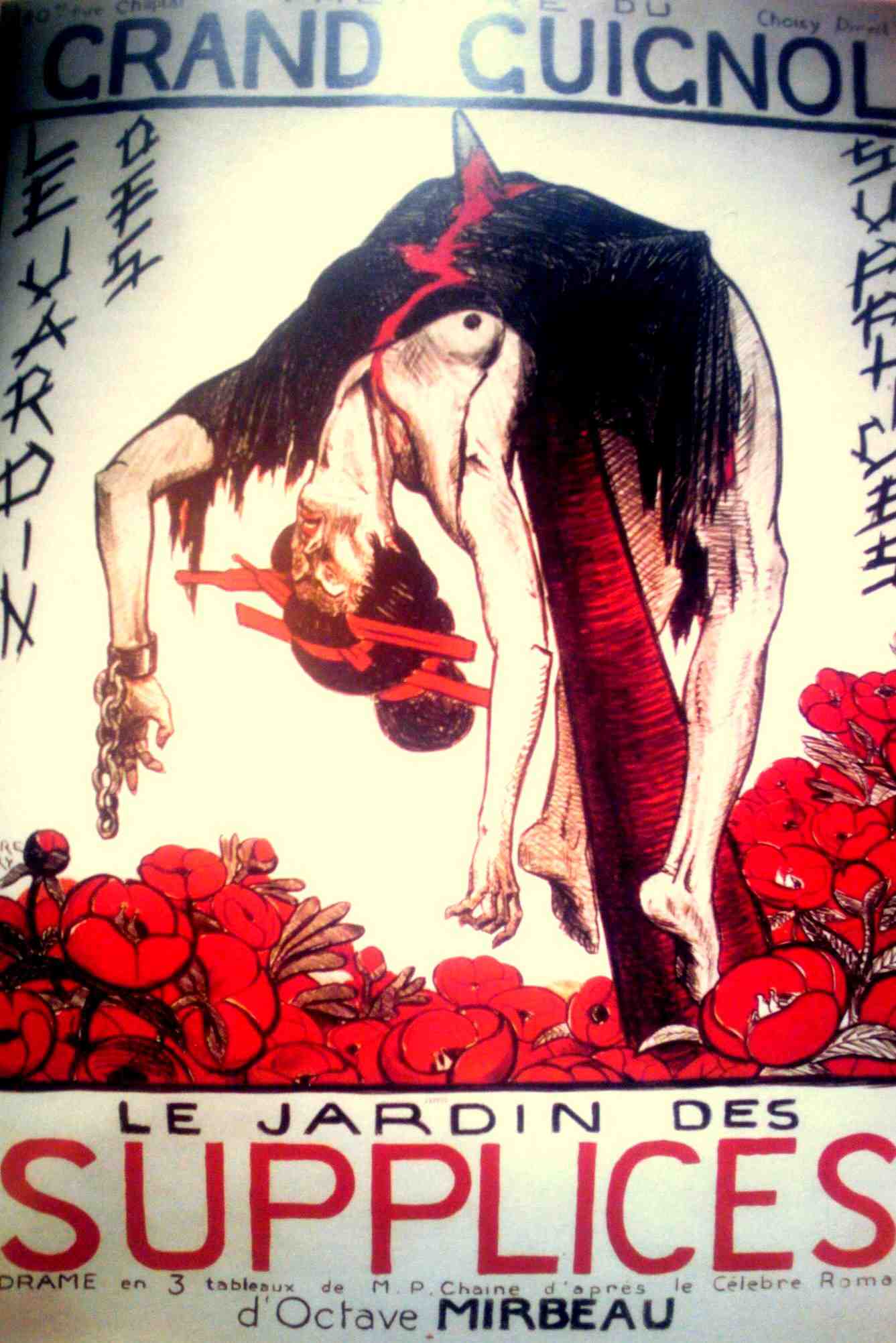

Car pendant toutes ces années, on n’allait pas arrêter de démembrer, sectionner et trancher les corps sur cette scène... Ce sont alors les nouvelles peurs du XXe siècle débutant qui sont mises en scène : peur du téléphone, des nouveaux modes de transport (voiture, train), et surtout des interventions chirurgicales...parfois arbitraires et qui tournent mal. C’est ainsi que s’élabore un genre dans le genre : le théâtre médical, en particulier celui du « prince de la terreur », André de Lorde (1867-1942) à la production pléthorique. Mais des auteurs comme Maupassant ou Mirbeau furent aussi à l’affiche.

© Collection particulière © Collection particulière

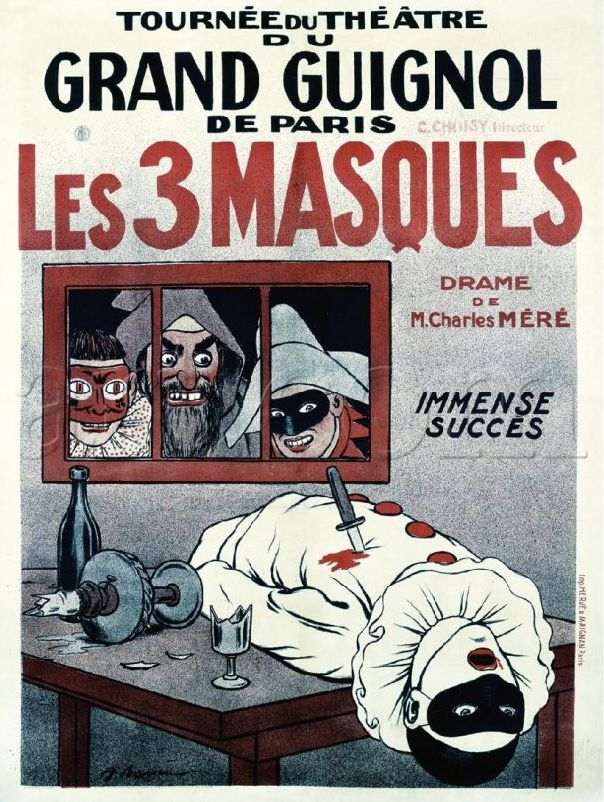

Les pièces du répertoire font figure de véritables condensés de terreur proposés dans des espaces clos : phare, soutes de navire, asile, baraque foraine, maison isolée, salle d’opération. Les titres sont éloquents et donnent déjà à leur lecture le frisson : «Les Charcuteurs», «la Nuit Rouge», « les Blousons Sanglants », « les Détraquées », « le Cargo de l’Epouvante »...

LA SARAH BERNHARDT DE L’IMPASSE CHAPTAL

En 1916 arrive au Grand-Guignol Maxa, née en 1892, en haut de la rue des Martyrs (est-ce un hasard ?), et qui s’est surnommée elle-même « la femme la plus assassinée du monde » ou « la Sarah Bernhardt de l’impasse Chaptal ».

Ancienne élève du Conservatoire, c’est pourtant au Grand- Guignol qu’elle fit toute sa carrière qui débuta avec « Le Laboratoire des Hallucinations » d’André de Lorde. Mais délaissée plus tard par les milieux du théâtre et abandonnée par tous, elle finira tristement à la fosse commune en 1970. Elle avait attiré alors une foule d’amateurs allant des étudiants en médecine aux touristes cherchant à se faire peur...

Elle savait en effet mêler épouvante et érotisme avec des tenues ménageant des espaces de chair fraîche et appétissante ! Elle était habillée par les grands couturiers de l’époque ; elle avait ainsi débuté dans « Le Poison Noir », avec des costumes de Paul Poiret.

Cela nous permet d’affirmer aujourd’hui que le Grand-Guignol n’était pas - comme on l’a trop souvent laissé entendre – un théâtre minable au fond d’une impasse obscure, mais un théâtre qui savait déployer aussi de grands moyens.

Il était remarquable par ses effets spéciaux, réglés par un certain Ratineau, qui passa sa vie dans les coulisses du Grand-Guignol. Pour les étrangers visitant Paris, le Grand-Guignol constituait une halte obligée, comme l’est le Musée Grévin, ou les lieux incontournables que sont Notre-Dame ou la Tour Eiffel. Les affiches réalisées par Adrien Barrère contribuèrent par leur réalisme à attirer un public avide de sensations.

LE DÉCLIN

Au tournant des années 30, le partenaire de Maxa fut René Chimier, autre roi de l’épouvante, mais le théâtre connut des problèmes de gestion avec une succession de directeurs, quand ceux qui y croyaient s’en allèrent, notamment après le départ de Max Maurey en 1936. Pendant la période de l’entre-deux-guerres, et plus encore après la révélation des horreurs nazies de la deuxième guerre mondiale, le Grand-Guignol ne pouvait rivaliser avec les massacres dont le monde était le témoin. D’une certaine manière, la réalité avait rattrapé la fiction, si horrible fut-elle.

L’arrivée du cinéma d’horreur et de ses effets spéciaux allait aussi précipiter le déclin de ce type de théâtre, même en rajoutant une touche d’érotisme dans les années 50.

Quand le théâtre ferme ses portes en 1963, avant de rouvrir en tant que théâtre 347 avec un répertoire classique, le théâtre de spécialités est passé de mode. Le théâtre n’est plus en effet seulement considéré comme un divertissement mais comme un engagement politique, 1968 est passé par là. Il devient alors souvent idéologique et didactique.

Mais l’histoire ne s’arrête pas, les temps changent...

Depuis plusieurs années on assiste ainsi à un retour du théâtre de Boulevard, du Vaudeville. Et puis il y eut aussi cette mode du

« Gothique » où le noir et le morbide sont privilégiés, donnant une nouvelle vie à un répertoire se donnant désormais dans le monde entier.

La publication au milieu des années 90 d’une anthologie dans la collection Bouquins des éditions Robert Laffont, ayant trait au théâtre du Grand-Guignol, a également permis au public et aux compagnies théâtrales de découvrir, ou redécouvrir, ce théâtre oublié. C’est pourquoi on trouve de plus en plus souvent dans la presse, employée à plus ou moins juste titre, la référence au Grand-Guignol.

© Collection Particulière © Collection Particulière

Agnès PIERRON

Bibliographie des ouvrages d'Agnès Pierron sur le théâtre d'épouvante et le Grand-Guignol:

-Le Grand-Guignol. Le théâtre des peurs de la Belle-Epoque, collection Bouquins, Robert Laffont, Paris, 1995.

-Le théâtre médical du prince de la terreur, Les Empêcheurs de penser en rond, La Découverte, Paris, 1996.

-Les nuits blanches du Grand-Guignol, Seuil, Paris, 2002. -

-Maxa, la femme la plus assassinée du monde, l’Entretemps, Montpellier, 2011.

© A. Pierron 2015 © 9ème Histoire 2015

Catégorie : Publications de 9ème Histoire - Articles-Théâtres,Cabarets

Page lue 11328 fois