Les bains du TIVOLI

Les Bains du Tivoli, un « hôtel des eaux » à la Chaussée d’Antin

(années 1800- 1860)

« Hôtels des eaux » et eaux « factices » à la Chaussée d’Antin : une histoire méconnue

Dans ce quartier de la Chaussée d’Antin qui devient, à partir de la fin du XVIIIe siècle, un des grands pôles de la « vie élégante » de la capitale1, des bains, « Turcs » ou « Chinois » permettent de satisfaire les besoins d’hygiène mais offrent également des soins corporels comme les massages. Ils sont recherchés par les franges aisées de la population qui habitent le quartier ou le fréquentent assidûment. Parmi ces établissements, certains proposent, à partir du début du XIXe siècle, des traitements hydrothérapiques à base d’eaux minérales fabriquées artificiellement, les « eaux factices ».

Ces établissements offrent des prestations balnéaires et des soins de détente analogues à celles des autres maisons de bains dans un cadre luxueux et reposant. Ils se distinguent toutefois par leurs machines perfectionnées leur permettant de fabriquer ces « eaux factices », par compression de gaz dissous dans de l’eau additionnée de sels minéraux, et par leur offre de soins spécifiques. Ce sont donc de petites stations thermales urbaines, vite appelées « hôtels des eaux », accueillant leurs curistes à l’heure, à la journée, au mois comme à l’année. C’est l’histoire du plus ancien et du plus durable d’entre eux, les bains du Tivoli, situés rue Saint-Lazare, que je voudrais présenter ici 2 .

De l’hôtel des Ponts-et-Chaussées à « l’établissement des eaux minérales » du Tivoli

Dans les années 1780, alors que l’urbanisation de la Chaussée d’Antin commence à s’amplifier, la partie de la rue Saint-Lazare située à l’ouest de la rue de Clichy conserve encore un caractère campagnard, avec des jardins maraîchers et le domaine du château du Coq. L’homme d’affaires Claude-Jean de Sainte-Croix, entrepreneur du Pavé de Paris et administrateur des monnaies, qui étend les lotissements de la Chaussée d’Antin vers l’ouest 3, fait construire, en 1787 du côté nord de la rue, sur les premières pentes de la butte Montmartre, un ensemble de bâtiments qu’il loue au Roi pour abriter l’Intendance et l’École des ponts-et-chaussées. L’hôtel de style néo-classique avec sa rotonde caractéristique, situé entre cour et jardin et accessible par un passage doté d’un porche sur la rue Saint-Lazare, est à la fois la demeure de l’intendant et le siège de son administration ; dans la cour, des communs abritent les écuries, essentielles pour les fréquents déplacements des ingénieurs. Les locaux annexes ont leur propre entrée à l’est de la précédente ; on y trouve des bureaux administratifs, les salles de cours et ateliers des élèves ainsi que le logement du directeur de l’École.

Plan de l’Hôtel de l’intendance et de l’Hôtel des Ponts et chaussées (1787) AN,MC/ET/LXXI/80, bail au Roi par Sainte-Croix, 11 septembre 1787

Durant la période révolutionnaire, la propriété de l’ensemble passe de main en main, alors que l’Intendance et l’École vont quitter les lieux en l’an IV, pour s’installer au Faubourg-Saint-Germain 4 . Les bâtiments et leurs terrains sont finalement loués en fructidor an VIII (septembre 1800) par deux Genevois, Nicolas Paul, l’« artiste-physicien », et François Triayre, derrière lequel on trouve une famille de la haute bourgeoisie genevoise, les Jurine, dont Triayre a épousé une des représentantes. Ils y installent « l’établissement des eaux minérales du Tivoli », nommé ainsi du fait de sa mitoyenneté au nord avec le célèbre parc d’attraction ouvert en l’an VIII. Ils se rendent finalement acquéreurs des lieux en vendémiaire XIV (octobre 1805) pour 200 000 F : c’est une bonne affaire quand on sait que Sainte-Croix avait cédé l’ensemble pour 402 000 livres treize ans plus tôt. Les Genevois agrandiront leurs possessions en rachetant, entre 1807 et 1818, les maisons contigües rue Saint-Lazare ainsi que de nouveaux terrains.

L’installation de ces associés venus des rives du Léman n’est pas due au hasard. L’intérêt avait grandi, à la fin du siècle précédent, pour les vertus thérapeutiques de ces eaux « factices », capables, pensait-on, « d’imiter, et même de dépasser la nature », selon les termes du grand chimiste Jean-Antoine Chaptal ; en 1790 Nicolas Paul avait conçu une machine capable de fabriquer en grande quantité des copies de diverses eaux naturelles en mélangeant sous forte pression, eau, gaz et sels minéraux. Après avoir monté une manufacture dans sa ville natale 5 , il s’associe donc pour monter à Paris, au début de l’an VIII (automne 1799). D’abord installé dans l’ancien hôtel d’Uzès, rue Montmartre, il déménage ensuite rue Saint-Lazare où il a plus d’espace.

Une mini-station thermale urbaine pour une clientèle élégante

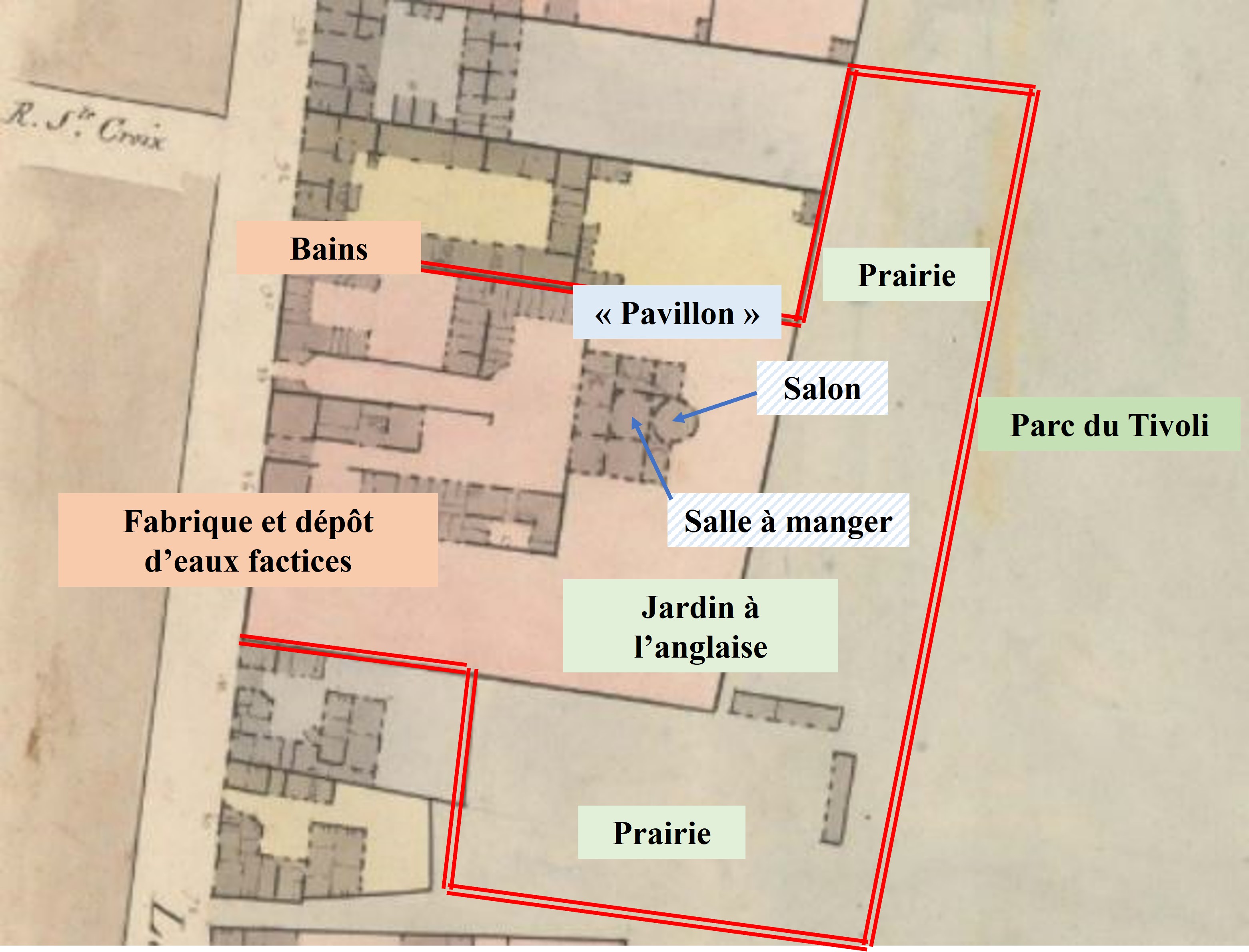

Les associés vont convertir les bâtiments existants en un établissement produisant des eaux factices destinées à la vente mais surtout aux traitements d’une clientèle de passage ou de pensionnaires. L’établissement est donc un « hôtel des eaux », comme on le dira à l’époque, à la fois fabrique, lieu de soins et pension, concentrant tout ce qu’on pourrait trouver dans une station thermale. Après avoir franchi le porche du n° 88 de la rue qui indique sur son linteau la destination de l’établissement, le visiteur arrive devant l’ancien hôtel de l’Intendant, transformé en lieu d’accueil et de sociabilité avec salle à manger, salon dans la rotonde et salle de billard au-dessus, en assurant l’hébergement des pensionnaires et des responsables de l’établissement. Dans les anciennes écuries et dans le bâtiment acquis à gauche du passage se trouve la partie balnéaire, salles de douches, de bains, étuves, salles de soins. Dans les locaux de l’ancienne école se trouve la partie technique, avec la machine de fabrication et le dépôt de bouteilles destinées à la vente.

L’établissement de bains duTivoli en 1824 ; AdP, Cadastre Vasserot, F31/73/29, 1er arrdt, quartier du Roule, rue Saint-Lazare ; annotations Daniel Blouin

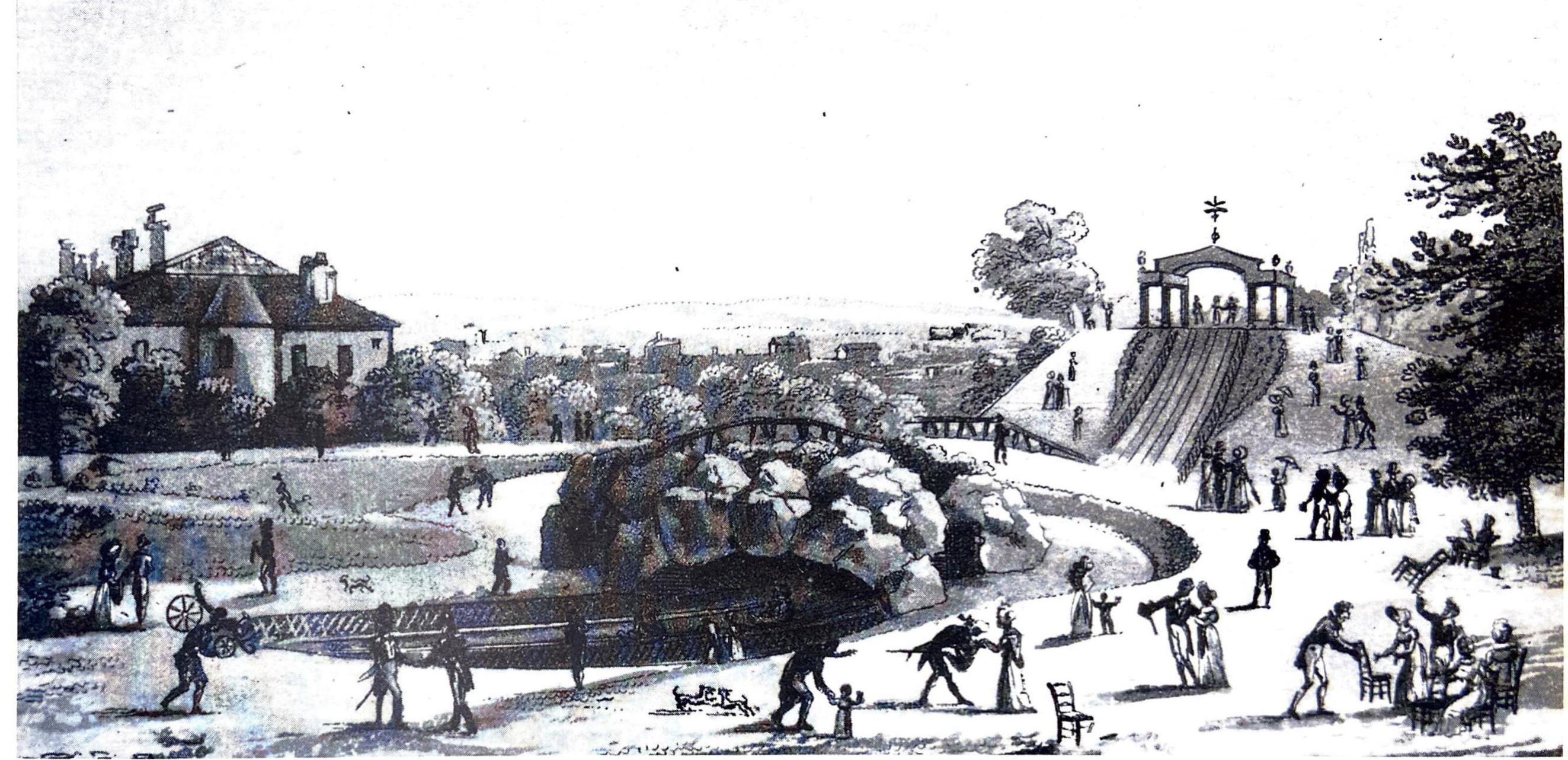

Le choix de l’emplacement n’est pas dû au hasard : les associés utilisent habilement le nom du célèbre parc d’attractions voisin et peuvent compter, jusqu’à sa fermeture au début des années 1820, sur l’avantage de sa proximité 6 . Plus généralement, le quartier de la Chaussée d’Antin redevient le quartier à la mode qu’il avait commencé à être dès la fin de l’Ancien Régime et cette dynamique se poursuivra encore dans les années 1830 7 . La clientèle va s’élargir progressivement : après les élites de la fin de la Révolution, hommes politiques, hommes d’affaires, militaires et leurs épouses—Laure Junot n’hésite pas à traverser la Seine pour s’y rendre—, ce sera le tour de l’aristocratie revenue dans le quartier : Madame de Genlis vient prendre là ses quartiers dans les années 1820. L’endroit attire aussi les nombreuses actrices habitant la Chaussée d’Antin, les intellectuels qui y vivent ou fréquentent ses salons : Stendhal note qu’« un bain au Tivoli, une glace au Tortoni » font partie des plaisirs d’une de ses journées. On y rencontre aussi « les petites-maîtresses accourues en foule », les riches étrangers et, d’une manière générale, tout ce qui peut fréquenter les proches boulevards et l’Opéra.

Tout ce monde est durablement attiré par les bienfaits de ces « bains si commodes et si bien servis », essentiellement pour les maladies de peau, les maladies vénériennes et les maladies gynécologiques, sous la direction de médecins de grande réputation, ou pour la simple détente ; on offre même des traitements qui se veulent d’avant-garde comme les bains et frictions électriques de l’an XI, ou qui n’ont qu’un lointain rapport avec l’hydrothérapie, comme le bain « nuptial » censé donner au futur marié la vigueur requise en pareille circonstance. On souligne le calme des lieux, la qualité impeccable du service et la propreté. Les pensionnaires trouvent « tous les agréments d’une société choisie », discussions, lectures, jeux. Le caractère bucolique des lieux séduit également : le parc à l’anglaise de l’Intendant est devenu un lieu de détente et propice à la flânerie ; les terrains acquis à côté deviennent une prairie où paissent vaches, chèvres, ânesses pour le lait des cures. Les pensionnaires, enfin, ont accès au parc d’attractions par une porte réservée. Tout ceci rappelle la vie des curistes dans les stations thermales, la qualité des installations en plus, avec l’avantage d’éviter un long, pénible et coûteux voyage

Vue des bains du Tivoli depuis le parc du Tivoli (1825) ; gravure de Paul, ca1820, coll. Carnavalet

Le temps du déclin

Après plusieurs décennies d’activité, l’hôtel des eaux ferme définitivement ses portes en 1867 ; depuis un certain temps, il avait pris le caractère d’une maison de santé, soignant la « mélancolie », comme celle du Docteur Blanche, mais plus proche de l’animation des boulevards. Une raison majeure de cette évolution est le changement d’attitude du corps médical : il vantait auparavant la qualité, la diversité et la possibilité de régler la « force » des eaux factices, il prône désormais les vertus des stations thermales dont les équipements s’améliorent grandement et que les progrès des transports rendent plus accessibles, quand elles ne sont pas proches comme Enghien. Les eaux alcalines gazeuses ou eaux de Seltz, parfois aromatisées, demeurent pourtant prisées des Parisiens, autant pour leur goût agréable que pour leurs vertus supposément prophylactiques, notamment lors des épidémies récurrentes de choléra comme en 1832 ; elles sont désormais fabriquées en grande quantité et à bas coût dans de véritables manufactures alimentant aussi les grands établissements de bains des boulevards, qui vont désormais offrir le même luxe et les mêmes prestations que l’hôtel des eaux8 .

La spéculation immobilière, enfin, va signer l’acte de décès des bains : lorsque s’édifie le quartier de l’Europe, la rue de Londres est tracée en 1826 sur les anciens terrains du parc d’attractions du Tivoli, au nord de l’hôtel des eaux, qui dès lors, attire les convoitises. Le banquier genevois Gabriel Eynard, qui rachète les bains en 1838-1841, est intéressé dans l’achèvement de ce quartier : il réduit le parc au nord et à l’est pour finir le lotissement de la rue de Londres et ouvrir la cité du même nom ; quand la gare s’installe définitivement rue Saint-Lazare en 1840, il fait construire sur la rue un immeuble de rapport en amputant les bâtiments destinés aux bains. Lorsque le quartier devient un pôle des activités financières et des sièges des grandes entreprises et alors que la rue Saint-Lazare élargie devient un axe majeur de circulation9 , les enfants de son successeur, également genevois, Gabriel Odier, décident de vendre le reste en 1866 à la compagnie du PLM 10. Le vaste ensemble immobilier qu’elle fait alors construire à la place des bains sera choisi comme siège de la SNCF en 1937 ; récemment rénové, il abrite aujourd’hui des bureaux de luxe.

Le bloc foncier au moment de la vente à la compagnie du PLM (1866); AN, MC/ET/XLVIII/952 vente par les héritiers Odier à la compagnie du PLM, 31 mai 1866

Les mutations urbaines auront donc fait disparaître toute trace d’une activité qui pouvait déjà sembler totalement désuète, ce qui explique son effacement mémoriel. Le seul fil ténu qui pourrait permettre au promeneur à la recherche de l’histoire du lieu, de l’évoquer, est le porche d’entrée de l’ancien siège du PLM, construit sur l’emplacement exact du porche d’entrée de l’hôtel édifié par Sainte-Croix. Ces quelques lignes auront permis, espérons-le, de lever le voile sur un passé méconnu.

Le 88, rue Saint-Lazare, ancien siège de la Cie PLM, devenu aujourd’hui Le Tivoli © D.Blouin

1 Cette expression est empruntée au titre de l’ouvrage d’Anne-MARTIN-FUGIER, La Vie élégante ou la formation du Tout-Paris (1815-1848), Perrin, Coll. Tempus, 2011, qui décrit la vie des élites parisiennes de la première moitié du XIXe siècle.

2 D’autres hôtels des eaux s’installent également à la Chaussée d’Antin, les bains Chantereine et surtout les Néothermes, tous deux, rue de la Victoire.

3 Pierre PINON, « Les lotissements de la Chaussée d’Antin et du couvent des Capucins. La Chaussée d’Antin à la fin du XVIIIe siècle », Bulletin de la SHPIF, 113e & 114e années, 1986-1987, p. 226-302.

4 L’hôtel est revendu en mars 1792 par Sainte-Croix à Jean-Nicolas Beaujon, frère cadet et liquidateur de la succession du grand financier Nicolas Beaujon ; il le revend en l’an III à un négociant hambourgeois, Adolf Siemsen ; ce dernier le revend en l’an XI à un autre négociant germano-portugais, Diogo Dittner, à qui les associés le rachèteront.

5 Il est alors associé avec un pharmacien et avec un inventeur, Karl-Jakob Schweppe, qui ira ensuite s’installer à Londres, créant la firme qui porte encore son nom.

6 Aline BOUTILLON, « Folies, Tivolis…et rues nouvelles », neufhistoire.fr, 2018.

7 Bruno CENTORAME, Le 9e arrondissement. Itinéraires d’histoire et d’archéologie, DAAVP, Coll. Paris en 80 quartiers, 2000, p. 31-34.

8 Aline BOUTILLON, « Le Hammam de la rue des Mathurins », neufhistoire.fr, 2019.

9 Bruno CENTORAME, op. cit., p. 42-49.

10 Georges RIBEILL, « La Concentration des sièges des compagnies ferroviaires dans le 9e au XIXe siècle », neufhistoire.fr, 2017.

© Daniel Blouin. 2025

Catégorie : - Articles-Arts & Métiers

Page lue 1263 fois